生命論研究会 公開研究会「ナラティブ・メディスンを考える:ケア、権力、そして〈語り/聞き〉の生政治」

【開催趣旨】

「ナラティブ・メディスン(Narrative Medicine)」は、医療における人文学的視点の導入として、患者の語りや物語的経験に焦点を当て、医師と患者の間に共感的関係を築く実践として注目されてきた。だがその一方で、ナラティブ・メディスンが専門職教育への取り込み、臨床現場における「共感の技術化」などにより、ナラティブ・メディスンの実践自体が制度的な文脈に包摂され、あらたな規範性や支配の装置として機能する可能性も指摘され得る。

本公開研究会では、「語ること」と「聞くこと」の非対称性、臨床現場における「語り」の管理、記録と再編成の倫理、そして「共感」が前提とする身体・関係性の政治性を再考する。ナラティブ・メディスンが持つ可能性と限界を、思想史・医療史・倫理学の交差点から批判的に検討するため、秋葉峻介講師を招き「作品としての生命の政治学」としての視座を開く。

【日時】

2025 年 8 月 1 日(金)15:30–18:30 (入場受付 15:00 –)

【会場】

立命館大学 大阪梅田キャンパス 演習室 2

〒530-0018 大阪市北区小松原町 2-4 大阪富国生命ビル 5 階

【Zoom(ハイブリッド開催)】

ID:981 739 4364 パスコード:999044

【対面参加申込】

https://forms.gle/ekuNeF5nP3deSLAYA

資料準備の都合上、7 月 30 日(水)23:59 までにお申し込みください。

終了後に情報交換会(懇親会)を予定しております。ご希望の方はフォーム内でその旨をお知らせください。

【プログラム】

15:30~15:40 オープニングリマークス

15:40~16:30 基調講演

講演者:秋葉 峻介(山梨大学大学院 総合研究部医学域総合医科学センター 講師)

16:30~17:00 プレゼンテーション

17:00~17:30 研究会メンバーによる口頭発表

17:30~18:30 総合討論

【主催】

立命館大学大学院先端総合学術研究科・院生プロジェクト 生命論研究会

【お問合せ】chuhunglin@outlook.com (曲 虹霖)

2024年度 博士論文/博士予備論文構想発表会

先端研では、博士予備論文(修士論文に相当)・博士論文の構想発表会を行なっています。

構想発表会は、プロジェクト型教育・学際的研究を推進する先端研ならではの、多様な関心をもつ院生・教員・研究者らが集う貴重な機会です。ぜひこの場に参加して、先端研の魅力を体感してみてください。

2024年度 秋学期 博士論文/博士予備論文構想発表会

論題・スケジュール

開催概要

対面+Zoomのハイブリット形式。実施者は全員対面実施です。

日時:2025年2月6日(木)・7日(金)

会場:立命館大学衣笠キャンパス創思館1階カンファレンスルーム

2025年2月6日(木)

- 10:00-10:35<修士>(生命)経済的依存を選択する男性の理由とその葛藤――質的研究調査――

- 10:40-11:30<博士>(共生)日本のインクルーシブ教育、特別支援教育の現状に関する考察

- 12:30-13:20<博士>(共生)不在者を許容した地域コミュニティの変容に関する社会学的研究-丹波篠山市を事例に-

- 13:30-14:20<博士>(共生)暴力団離脱者の社会復帰に対する研究

- 14:30-15:20<博士>(公共)自閉スペクトラム症のある女性の妊娠・出産・育児の経験

- 15:30-16:20<博士>(表象)近代日本における史学と文学の綯い交ぜ―坪内逍遥の実践と思想的展開

- 16:30-17:20<博士>(表象)グローバリゼーションにおける現代美術の暴力の表象––––トーマス・ヒルシュホーン、サンティアゴ・シエラ、テレサ・マルゴレスを中心にして

2025年2月7日(金)

- 14:00-14:50<博士>(公共)オンラインセルフヘルプ現象の社会学――意図せざる結果としての若年メンタルヘルスユーザーによるオンラインコミュニティ論

- 15:00-15:50<博士>(表象)驚愕論——ホラー映画における最も奇妙な恐怖の生成方法について——

2024年度 臨時 修士論文構想発表会

開催概要

対面+Zoomのハイブリット形式。実施者は全員対面実施です。

日時:2024年10月29日(火)

会場:立命館大学衣笠キャンパス創思館1階カンファレンスルーム

2024年10月29日(火)

- 13:00~13:35 <修士>(公共)「近代日本における「工業立国」観念の形成過程と制度の変遷」

2024年度 春学期 博士論文/博士予備論文構想発表会

論題・スケジュール

開催概要

対面+Zoomのハイブリット形式。実施者は全員対面実施です。

日時:2024年7月20日(土)・21日(日)・23日(火)

会場:立命館大学衣笠キャンパス創思館1階カンファレンスルーム

2024年7月20日(土)

- 10:00~10:35 <修士> (表象)ジェンダー視点から見た朝日新聞「ひととき」における感情規範の形成

- 10:40~11:15 <修士> (共生)中国仏教系老人ホームにおける終末期ケア−「阿姑チーム」 の果たす役割の重要性の観点から

- 11:25~12:00 <修士> (公共)地域固有の記憶継承を持続可能とさせる条件 -「ハンセン病」をめぐる2010年代以降の瀬戸内国際芸術祭とその作品群から

- 12:05~12:40 <予備> (公共)薬害における裁判の位置づけと取り残される被害者の経験をめぐって

- 13:40~14:30 <博士> (共生)ラフカディオ・ハーンの『怪談』の意味-西洋と日本の狭間に生まれた怪異の交響-

- 14:40~15:30 <博士> (公共)「認められない」病者・障害者──生権力と医学の歴史社会学

- 15:40~16:30 <博士> (共生)台湾のパーソナルアシスタンスの展開にみる制度と理念の乖離

- 16:40~17:30 <博士> (表象)軍事シューティングゲームの中国プレイヤーコミュニティにおける取組の考察:『Bettlefield』シリーズのケーススタディー

2024年7月21日(日)

- 10:00~10:35 <修士> (生命)現代中国におけるタバコのポリティクス:規制をめぐる攻防

- 10:40~11:15 <修士> (公共)現代中国における「自発的」長時間労働をめぐる社会学的研究

- 11:20~12:10 <博士> (公共)未来に向けられた生活再建―原子力災害を経験した人々による創作実践―

- 12:20~12:55 <予備> (生命)ME(筋痛性脳脊髄炎)/CFS(慢性疲労症候群)はなぜ認められないのか

- 14:20~15:10 <博士> (生命)終末期の治療中止の意思決定:日本を事例として

- 15:20~16:10 <博士> (共生)昭和戦時期の戦争認識と戦争指導構想

- 16:20~16:55 <予備> (表象)初期モーリス・ブランショにおける「変身」――「ロートレアモンの経験」の読解を通して

- 17:00~17:35 <予備> (生命)中国における高齢者ターミナルケアの研究-家族構造と孝の観点から-

- 17:40~18:15 <予備> (生命)ミシェル・フーコーにおける法と真理の劇場

2024年7月23日(火)

- 10:00~10:50 <博士> (公共)現代日本の夫婦規範とカップルセラピーへの影響-カップルセラピーの場で起こる夫婦規範が夫婦に与える影響を考える-

- 10:55~11:30 <予備> (共生)知的障害者の余暇実践に関する社会学的考察―地域活動で生起する相互作用に着目して

- 11:35~12:10 <予備> (共生)受刑者による経験の物語化とその技法―劇団WHoSの脚本を事例として

- 15:30~16:05 <予備> (共生)山間地域エスニック観光をめぐる民族誌ー雲南省ラフ族クツォン人のシャパ祭りを事例に

- 16:10~16:45 <予備> (表象)乙女ゲーム論――歴史記述と作品分析

- 16:50~17:25 <予備> (表象)中国乙女ゲームプレイヤーと女性主人公関係性の多様性――プレイヤーコミュニティの形成から考察して

※現在掲載しております構想発表会の論題は、エントリー時の論題になります。当日変更の可能性がありますこと、ご承知おきくださいますようよろしくお願いいたします。

注意事項

発表者の方へ

- 時間配分

<博士論文構想発表会> 発表時間30分、質疑応答20分(合計50分)

<博士予備論文構想発表会> 発表時間15分、質疑応答20分(合計35分)

<修士論文構想発表会> 発表時間15分、質疑応答20分(合計35分) - 発表は、論文のテーゼ・論旨に絞って、簡潔かつ明確に述べること。

- 発表時のレジュメ(A3片面印刷1枚)を、必ず予め50部用意して持参すること。

博士論文の構想発表でもA3判両面1枚までに必ずおさめてください。

また、レジュメのデジタルデータ(.docx あるいはPDF)をメールに添付して提出してください。

提出期限:7/18(木)17:00まで

送り先:doku-ken[at]st.ritsumei.ac.jp([at]を半角@に変更)

件名:「先端研 構想発表会資料(氏名)」としてください。

特に決まった書式はありません。 - レジュメには以下の事項を簡潔に記載すること。

・論文の主旨

・論文の章立て

・研究史上の意義

・主要参考文献

・必要なら図表 - 発表用原稿またはメモはレジュメとは別に各人において用意すること。

- 発表者で欠席する場合は、必ず件名に「先端研」と入れて下記まで連絡してください。

- doku-ken[at]st.ritsumei.ac.jp ([at]を半角@に変更)

- 発表用に使用する機器類については事前に事務室に申し出ること。

先端研院生の方へ

- やむを得ぬ事情のあるときを除き、先端総合学術研究科の大学院生は全員参加を原則としています。特に新入生の方は、次年度の発表に向けて(授業との重複を除き)ご参加ください。

過去の博士論文・博士予備論文構想発表会

2023年度 博士論文・博士予備論文構想発表会

2022年度 博士論文・博士予備論文構想発表会

2021年度 博士論文・博士予備論文構想発表会

2020年度 博士論文・博士予備論文構想発表会

2019年度 博士論文・博士予備論文構想発表会

2018年度 博士論文・博士予備論文構想発表会

2017年度 博士論文・博士予備論文構想発表会

2016年度 博士論文・博士予備論文構想発表会

2015年度 博士論文・博士予備論文構想発表会

2014年度 博士論文・博士予備論文構想発表会

2013年度後期 博士論文・博士予備論文構想発表会

2013年度前期 博士論文・博士予備論文構想発表会

2012年度後期 博士論文・博士予備論文構想発表会

2012年度前期 博士論文・博士予備論文構想発表会

2011年度後期 博士論文・博士予備論文構想発表会

2011年度前期 博士論文・博士予備論文構想発表会

院生代表者

- 高岡 杏

教員責任者

- 小川 さやか

概要

今日において障害者の社会参加への促進に向けて、多数の論文またはプロジェクトが進められている。この社会参加とは、労働や教育を指すことが多い。このふたつが重要であることは自明である。けれども、人間のライフスタイルにおいて、趣味という部分も大きく占めるのではないだろうか。本研究で障害者が趣味という形で社会参加をする上で、その文化的空間にはどのような合理的配慮等が必要であるかに注目する。2024年4月1日から事業者による障害のある人への合理的配慮の提供が義務化され、エンターテインメントを提供する企業にもその義務が課せられることになった。だが、合理的配慮というものは一体どういったものなのかは世の中に未だ浸透されていない。聴覚障害であれば、手話通訳または音声を文字へ変換する器具の持ち込みの検討であったり、肢体不自由者であれば、車椅子スペースの設置や介助者の派遣・扱い方などを検討しなくてはならない。本研究プロジェクトでは、①障害当事者がいかにしたら健常者と同じように趣味という形で文化的空間への参入ができるようになるのかを検討し、②エンターテインメントを提供する側に合理的配慮に発信することを目的とする。

活動内容

構成メンバー

高岡 杏

宮本 敬太

山口 和紀

種村 光太郎

玉田 襟

院生代表者

- 宮内 沙也佳

教員責任者

- 美馬 達哉

概要

本研究会の目的は、それぞれの理論に関する文献講読と公開研究会での意見交換を通して、研究会所属メンバーの博士論文執筆の切り口の発展、研究者としての活動の礎を築くことである。そのために本研究会では、以下4点の内容をおこなう。①読書会、②読書会で検討したテキストの著者や研究者を招聘した公開研究会、③各メンバーの執筆原稿のブラッシュアップである。以上を通して、着実な研究環境の生成や成果発信の場として研究会を機能させていく。

本研究会が発足した2024年度では、フーコー『ユートピア的身体/ヘテロトピア』、ハラウェイ『サイボーグ宣言』、カヴェル『眼に映る世界』の講読を進めてきた。その延長線上として、本年度はドゥルーズ『シネマ I・II』の購読を中心にする。同時に、前年度の文献と部分的にオーバーラップする形で「中心/脱中心」や「システム/バグ」を思考するために、ギャロウェイ『プロトコル』も講読予定である。上記の文献講読(月1回程度開催予定)に加え、各メンバーの原稿検討会(月1回開催予定)、公開研究会(2月開催予定)といった流れで本研究会を進行する。

本プロジェクトの意義は、多様な専門領域における身体論や空間論を探ることによって、身体の拡張性や有限性を捉えることである。身体論と空間論は緊密な関係にある。本研究のメンバーは、視覚文化論やメディア論、分析哲学などを背景とするメンバーから構成されている。そのため、多様な視点を双方向に発信し、各々の研究に還元することに本研究会の意義がある。

活動内容

構成メンバー

宮内 沙也佳

濱中 健太

KIM Kyo

浦野 智佳

立川 宗一郎

徳永 怜

加藤 このみ

今井 友哉

水口 陽太

活動歴

2024年度の活動はコチラ

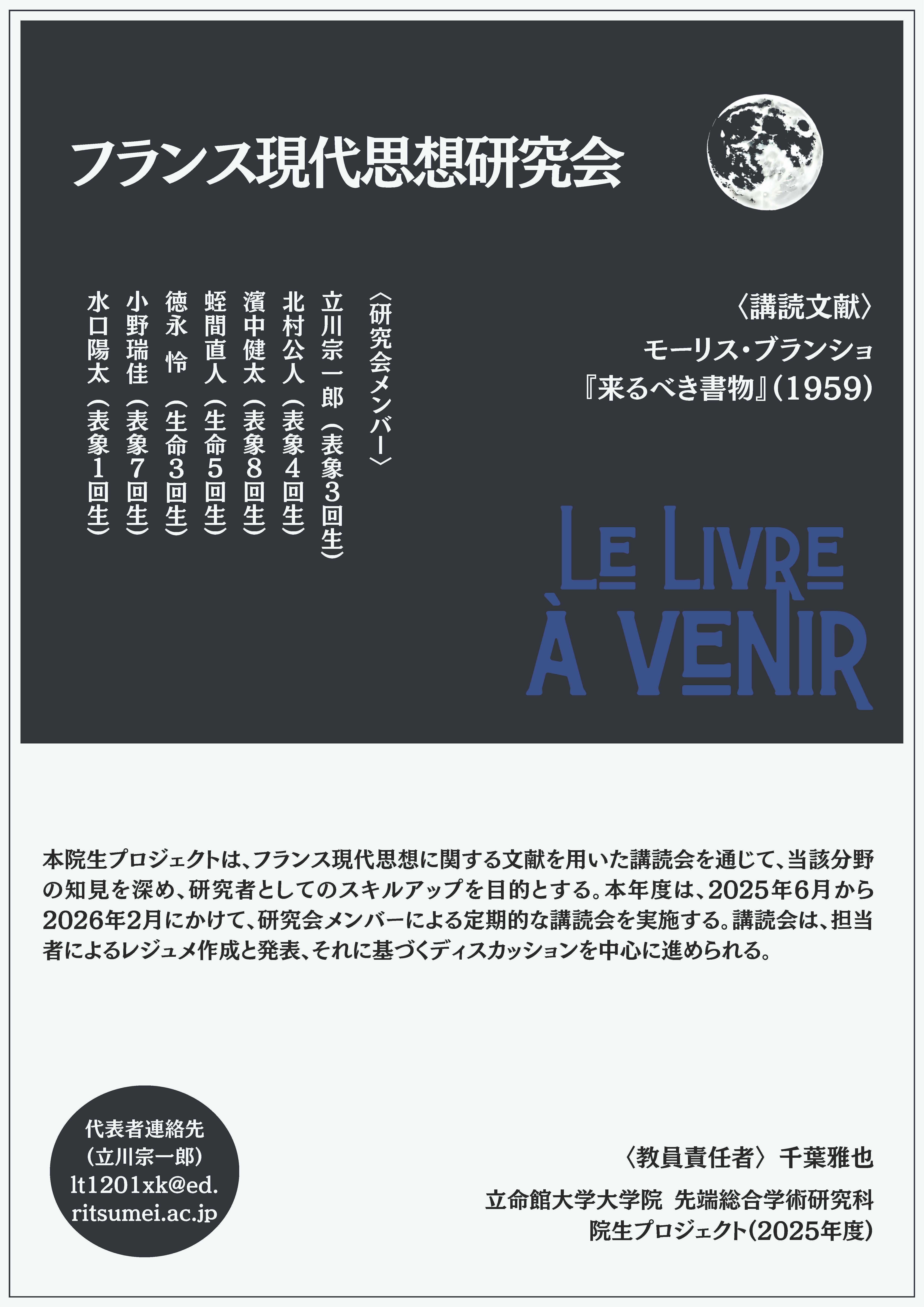

院生代表者

- 立川 宗一郎

教員責任者

- 千葉 雅也

概要

本研究プロジェクトの目的は、フランス現代思想に関する文献を用いた購読会を通じて、分野の知見を深め、研究者としてのスキルアップを目指すことである。具体的な内容としては、2025 年 6 月から 2026 年 2 月にかけて、関連研究を行うメンバーによる月例の研究会を実施し、文献の購読とレジュメ作成を行い、発表形式で購読会を進めていく。さらに、秋学期以降は公開研究会を開催し、フランス現代思想を専門とする講師を招聘し、より専門的な講義とディスカッションを行う。

本研究プロジェクトの意義は、以下の通りである。

1. フランス現代思想分野における知見の深化:文献の購読とディスカッションを通じて、フランス現代思想の理論やアイデアについてより深い理解を得ることができる。

2. 研究者としてのスキルアップ:レジュメ作成や研究発表を通じて、研究方法や論理的思考力など、研究者として必要なスキルを向上させることができる。

3. 学外講師との交流:公開研究会を通じて学外の専門家と交流し、専門的な知識や視点を得ることができる。

活動内容

構成メンバー

立川 宗一郎

北村 公人

濱中 健太

蛭間 直人

徳永 怜

小野 瑞佳

水口 陽太

活動歴

院生代表者

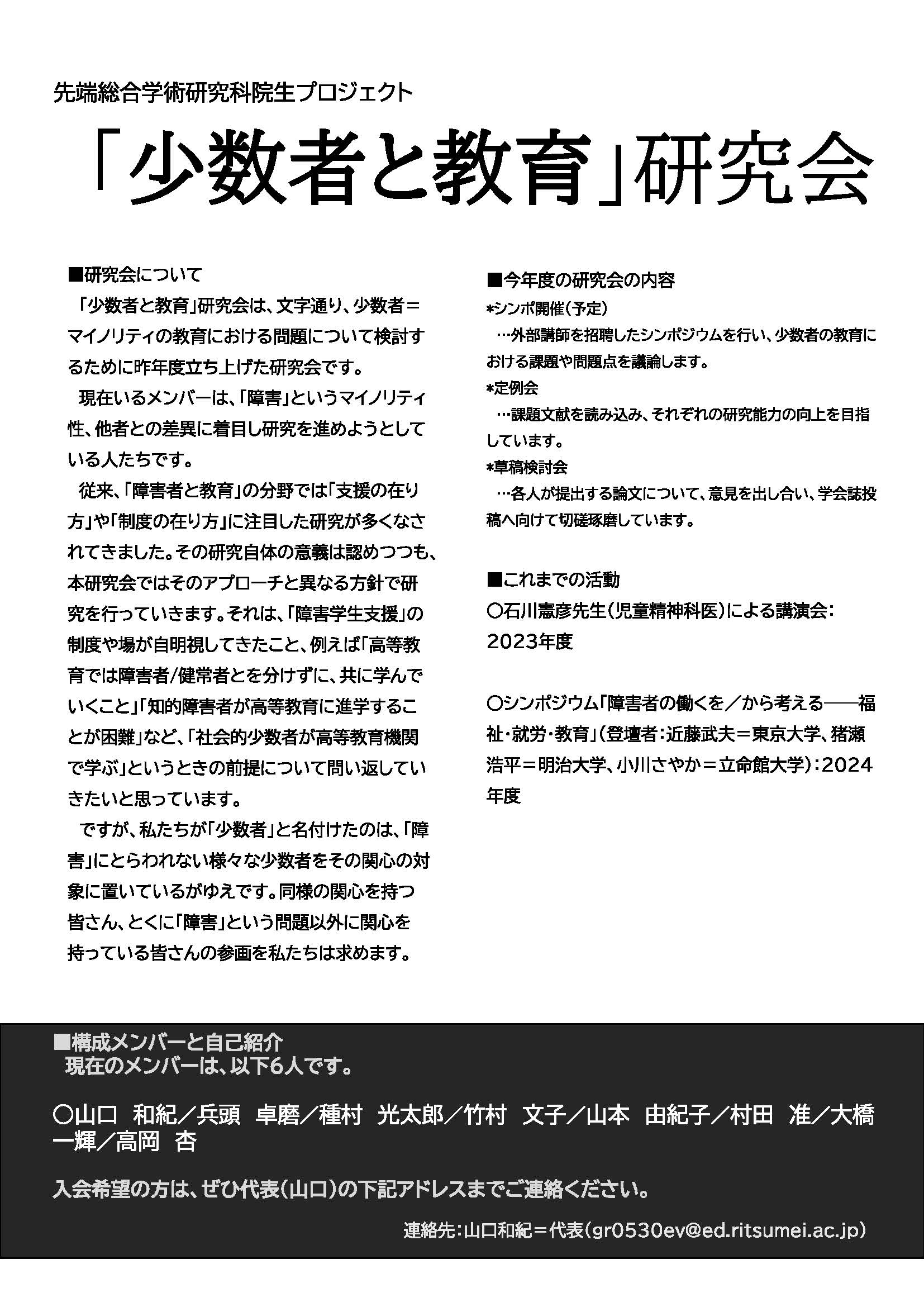

- 山口 和紀

教員責任者

- 阿部 利洋

概要

本研究会は、「少数者と教育」というテーマに関する研究を行う院生によって運営されている。例えば、メンバーの山口が研究している「高等教育の障害学生支援」という分野では、従来「支援の在り方」や「制度の在り方」に注目した研究が多くなされてきた。しかし、当該分野においては、そもそも「どのような経緯で障害学生が高等教育に受け入れられるようになったのか」について研究されてこなかった。また、メンバーの竹村が研究対象とする「障害者の高校進学」について、視覚・聴覚・身体障害などの障害学生への合理的配慮は検討されても、「学力」で劣る重度知的障害者への合理的配慮については十分検討されてこなかった。本研究会では、そのような「少数者」が教育機関で学ぶ時に前提となり議論されていないこと、例えば「高等教育では障害者/健常者とを分けずに、共に学んでいくこと」「知的障害者が高等教育に進学することが困難」など、「社会的少数者が高等教育機関で学ぶ」などについて議論を行う。そうすることで、本研究会では社会的少数者と教育に関係する学術的な議論を根本から問い返すことを目指す。

そこで本研究会では、各々の研究対象について議論することはもちろん、「少数者と教育」に関するテーマ全般について議論していき、以下の目的の達成を目指す。①「少数者と教育」に関する研究動向や歴史を把握、及び実態を調査し、その成果を発信していくことを通じて、学術研究の発展に寄与できる実践力を身に付けること。②「少数者と教育」に関わる研究を行う院生の共同研究を通じて、各自の研究能力を向上させること。③ 研究目的に沿った研究者に講演をしてもらい、「少数者と教育」を取り巻く課題について理解を深める。

活動内容

構成メンバー

山口 和紀

兵頭 卓磨

種村 光太郎

竹村 文子

山本 由紀子

村田 准

大橋 一輝

高岡 杏

活動歴

院生代表者

- 西川 秀伸

教員責任者

- 千葉 雅也

概要

本研究プロジェクトの目的は、映画理論とその作品分析の方法論に対する理解を深めることである。本研究プロジェクトはこの目的を実現するために、新旧の映画理論及び映画批評を精読し、その理解をもとに改めて映画実践について考えてみようと思う。

講読予定のテクストは蓮實重彦の『映画監督 小津安二郎』と木下千花の『溝口健二論 映画の美学と政治学』である。本研究会では定期的に講読会を開催し、この二つのテクストを精読する予定である。また講読会とは別に、関東と関西からそれぞれ映画研究者を招聘し研究会を開催予定である。

本研究プロジェクトの意義は、次の三点に集約される。第一に、蓮實重彦と木下千花の映画批評と映画理論の実践を精緻に理解し運用できるようになることである。第二に、研究会を開催することによって生まれる研究者同士の交流である。第三に、本研究プロジェクトを通して、抽象的な次元の映画理論と具体的な次元の作品分析のための方法論の双方に精通することによって、映画研究の未来に資する能力を養うことができることである。

活動内容

構成メンバー

西川 秀伸

宮内 沙也佳

立川 宗一郎

活動歴

2024年度の活動はコチラ

院生代表者

- 今井 友哉

教員責任者

- 千葉 雅也

概要

本研究会は、日本現代批評史における重要文献の講読を通して、日本現代批評の歴史意識や現代の批評状況を捉えることにより、批評的な問題意識を醸成することを目的とする。また、学術と批評の横断可能性を意識づけ、多角的な視点を身につけることで、学術/批評をまたぐ「知」のあり方を模索する。

学術/批評にまたがる「知」に接近するために、日本現代批評に関心をもつ院生とともに文献講読を行う。前年度の講読文献であった福尾匠『非美学――ジル・ドゥルーズの言葉と物』(河出書房新社、2024年)における問題意識を引き継ぎつつ、講読する文献は平倉圭『ゴダール的方法』(インスクリプト、2010年)とする。

文献講読と併せて、7月4日(金)~8月31日(日)の期間開催されるジャン=リュック・ゴダール《感情、表徴、情念 ゴダールの『イメージの本』について》展を鑑賞する。そうすることで、「ゴダール的方法」を経験的に把握することを目指す。

本研究会の意義は主に三つある。第一に、さまざまな学問分野の「知」を包含する日本現代批評史を追うことで、文学・哲学・ゲーム研究・メディア論・表象文化論等々の諸分野に関わる横断的な「知」を獲得すること。第二に、批評の歴史意識のなかに存する、学術に還元することを可能とする「知」を探ることを通して、批評的かつアクチュアルな問題意識を形成すること。第三に、さまざまなコンテクストが交差する日本現代批評の文献を講読することにより、複数的な思考を同時的に駆動するようなテクスト読解の能力を向上すること。以上の三点を通して、学術/批評の「知」を血肉化する。

活動内容

構成メンバー

今井 友哉

高畑 和輝

立川 宗一郎

徳永 怜

間宮 琴子

水口 陽太

活動歴

2024年度の活動はコチラ

院生代表者

- 徳永 怜

教員責任者

- 美馬 達哉

概要

・【目的】

本院生プロジェクトは、イタリアの政治哲学者ジョルジョ・アガンベンによるホモ・サケルシリーズの文献講読を行う。本年度は『身体の使用₋脱構成的可能態の理論のためにー』(上村忠雄訳.みすず書房.2016)及び『王国と栄光:オイコノミアと統治の神学的系譜学のために』(高桑和己訳.青土社.2023)を主要な輪読文献とし、【脱構成】というテーマを基軸に広く「生政治」を問題とする政治哲学、公法学、美学への読解力の向上を目的とする。

【脱構成】とは、アガンベンがアントニオ・ネグリの「構成的権力」を批判する際に提示した戦略である。執行権力が法措定を事実上占領する「例外状態」が常態化した今日において、憲法制定の力としての「構成的権力」に頼ることはもはや袋小路である。【脱構成】はこうした生政治的状況に応答するために、法措定を回避する生の形式の可能性を広く問うものであり、その実践について理論的な考察を行うことが本研究会の任務となる。

・【活動】

月例の文献講読を行う。アガンベン読解においては、現代政治哲学における生政治理論の専門用語(統治性、別の生の形式)、公法学の専門用語(構成的権力、構成された権力)、美学の専門用語(ポイエーシス、プラクシス)等、多くの専門知識が求められる。メンバーは報告の過程でこれらの専門知識について適宜調査し、自らの血肉として理論を運用できるよう研鑽に努める。また、適宜イタリア現代思想を専門とする外部講師(長島皓平氏)等を招聘し、研究指導を仰ぐ。

・【意義】

本研究会での研鑽を通じて、メンバーは「生政治」理論を中心とした諸々の専門領野に対する読解力を養うことが期待される。

アガンベンの文献読解は、多様な分野の古典理論を現代の状況に敷衍して思考する際に最良の糧となる。現代思想のバックボーンを構成する、諸々の人文科学領野に対する基礎体力を醸成することは、参加メンバーの研究の質を根底から向上させることに役立つであろう。

本研究プロジェクトの目的は、イタリアの政治哲学者ジョルジョ・アガンベンのホモ・サケルシリーズの文献を用いた講読会を通じて、【脱構成】というテーマから現代の「生政治」を問題とする政治哲学、公法学、美学に関する知見を深め、研究者としてのスキルアップを目指すことである。

【脱構成】とは、アガンベンがアントニオ・ネグリの「構成的権力」を批判する際に提示した戦略である。執行権力が法措定を事実上占領する「例外状態」が状態化した今日において、憲法制定の力としての「構成的権力」に頼ることはもはや袋小路である。【脱構成】はこうした生政治的状況に応答するために、法措定を回避する生の形式の可能性を広く問うものであり、その実践について理論的な考察を行うことが本研究会の任務となる。

*本研究会は立命館大学先端総合学術研究科の学生を主要メンバーとしつつ、京都大学人間環境学研究科のアガンベン研究者である竹下涼氏、東京都立大学人文科学研究科のバタイユ研究者である森裕太氏、学習院大学大学院のフーコー研究者である石田幸人氏、無所属のフーコー研究者である仲宗根大介氏等、複数名の有志も協働で参加する。

活動内容

構成メンバー

徳永 怜

立川 宗一郎

今井 友哉

水口 陽太

久保田 はな(文学研究科)

活動歴

2024年度の活動はコチラ