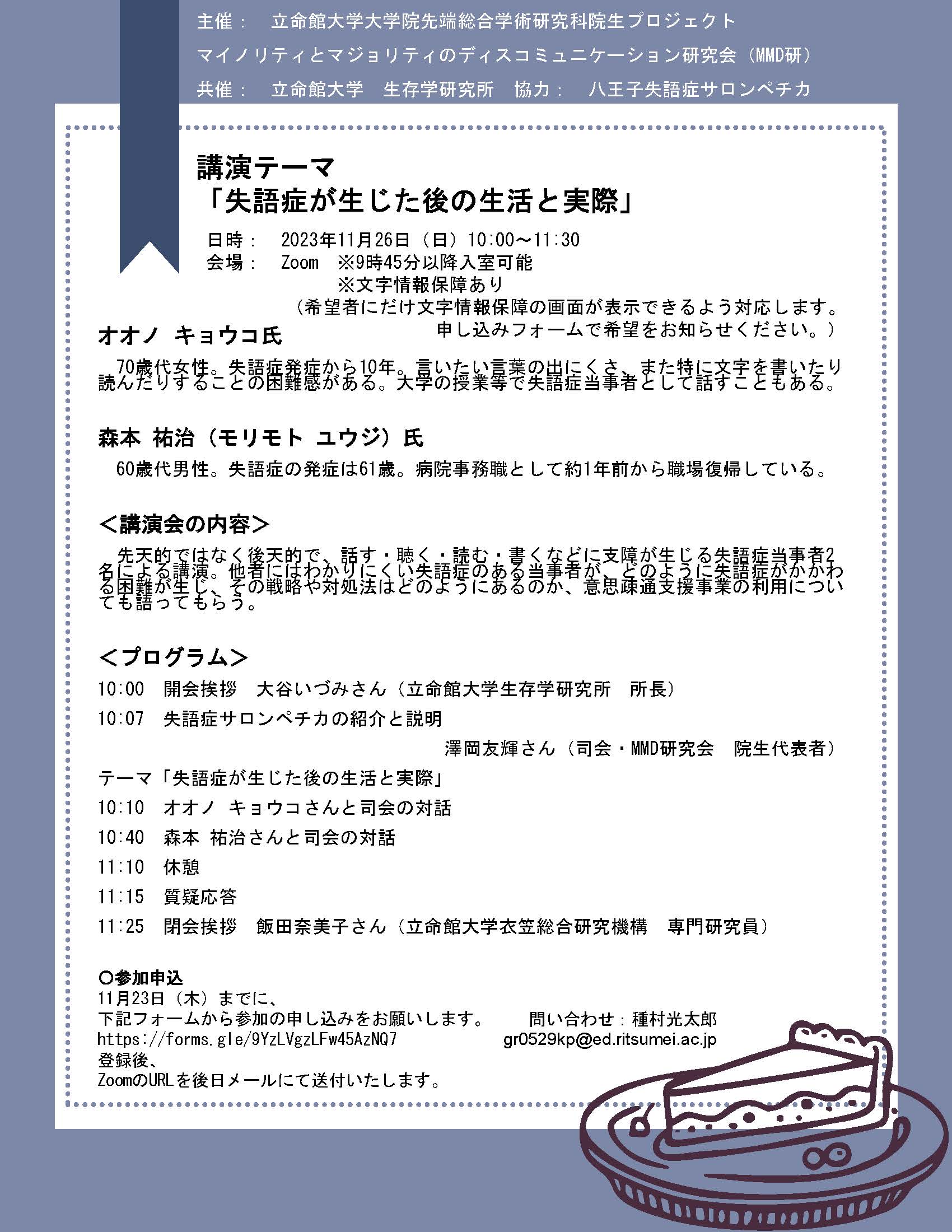

【日時】

2023. 11. 16(木)13:00~18:00

【会場】

立命館大学衣笠キャンパス 学而館2階 研究会室1

【言語】

日本語発表(英語要旨あり)と英語発表(和訳原稿あり)

【概要】

立命館大学アート・リサーチセンターの研究プロジェクト「ARCデータベースを活用した家庭内視覚文化研究」は、Public Sphere(公共圏)に並置するDomestic Sphereとして、住居、家庭、家族、家系を含む東アジアの〈家〉の領域に関わる芸術と視覚文化の研究を目的としています。今回の公開ワークショップはテーマを「表と奥」とし、「表面」と「奥行き」という空間表現の問題や、外部に開かれた「表」と内部で閉ざされた「奥」と持つ〈家〉の物理的、社会的、そして心理的な二重構造に注目して、各自の研究を発表するとともに、海外から招聘したゲストスピーカーの講演も含めて、オープンな議論を行います。

【プログラム】

13:00-13:05 開会の挨拶

Opening Remarks

赤間亮 Ryo Akama

立命館大学アート・リサーセンターセンター長

Director of The Art Research Center, Ritsumeikan University

13:05-13:40 趣旨説明、絵の中の窓─空間の枠付と装飾性から

Keynote, Windows in Pictures : On the Framing of Space and the Decorativeness

竹中悠美 Yumi Kim Takenaka

立命館大学大学院先端総合学術研究科教授/プロジェクト代表者

Professor, Graduate School of Core Ethics and Frontier Sciences,Ritsumeikan University / Project Leader

13:45-14:25 長江家旧蔵写真資料にみる「内」と「外」の二重性

The Duality of “Inside” and “Outside” Seen in the Nagae Family’s Photographs

高橋千晶 Chiaki Takahashi

同志社大学文学部嘱託講師

Lecturer, Faculty of Letters, Doshisha University

14:30-15:10 近代歌舞伎における家族の群像―豊臣家終幕の錯乱と正気

Family Portraits in Modern Kabuki : Sanity and Insanity at the Downfall of the Toyotomi Family

嶋津麻穂 Maho Shimazu

立命館大学大学院先端総合学術研究科一貫制博士課程/NEXT学生フェロー

Doctoral Student at Graduate School of Core Ethics and Frontier Sciences,

Ritsumeikan University / NEXT Student Fellow

15:10-15:30 休憩 Tea Break

15:30-16:10 屛風の中の内なる世界:韓休墓の墓室壁画における論理

The Inner World inside the Folding Screen : A Study on the Underling Logic of Tomb Chamber Murals in Han Xiu’s Mu (韓休墓)

西林孝浩 Takahiro Nishibayashi

立命館大学大学院文学研究科教授

Professor, Graduate School of Letters, Ritsumeikan University

16:15-17:45 招聘講演、幸福と繁栄への願い――ベルリン美術館のチェッコリ屏風における本と物をめぐる研究

Invited Lecture, Dreaming of Happiness and Fertility : A Study on Books and Objects on the Chaekgeori Folding Screen in the Berlin Museum

ジョンヒ・リー=カリッシュ Jeong-hee Lee-Kalisch

ベルリン自由大学歴史文化学部美術史研究所名誉教授

Professor Emeritus, Institute of Art History, Department of History and

Cultural Studies, Freie Universität Berlin

17:45-18:00 ディスカッション Discussion

18:00 閉会 Closing

【主催】

立命館大学アート・リサーチセンター研究拠点形成支援プログラム

「ARCデータベースを活用した家庭内視覚文化研究」

【共催】

立命館大学大学院先端総合学術研究科

ポスター.jpg)