院生代表者

- 張 憲

教員責任者

- 竹中 悠美

企画目的・実施計画

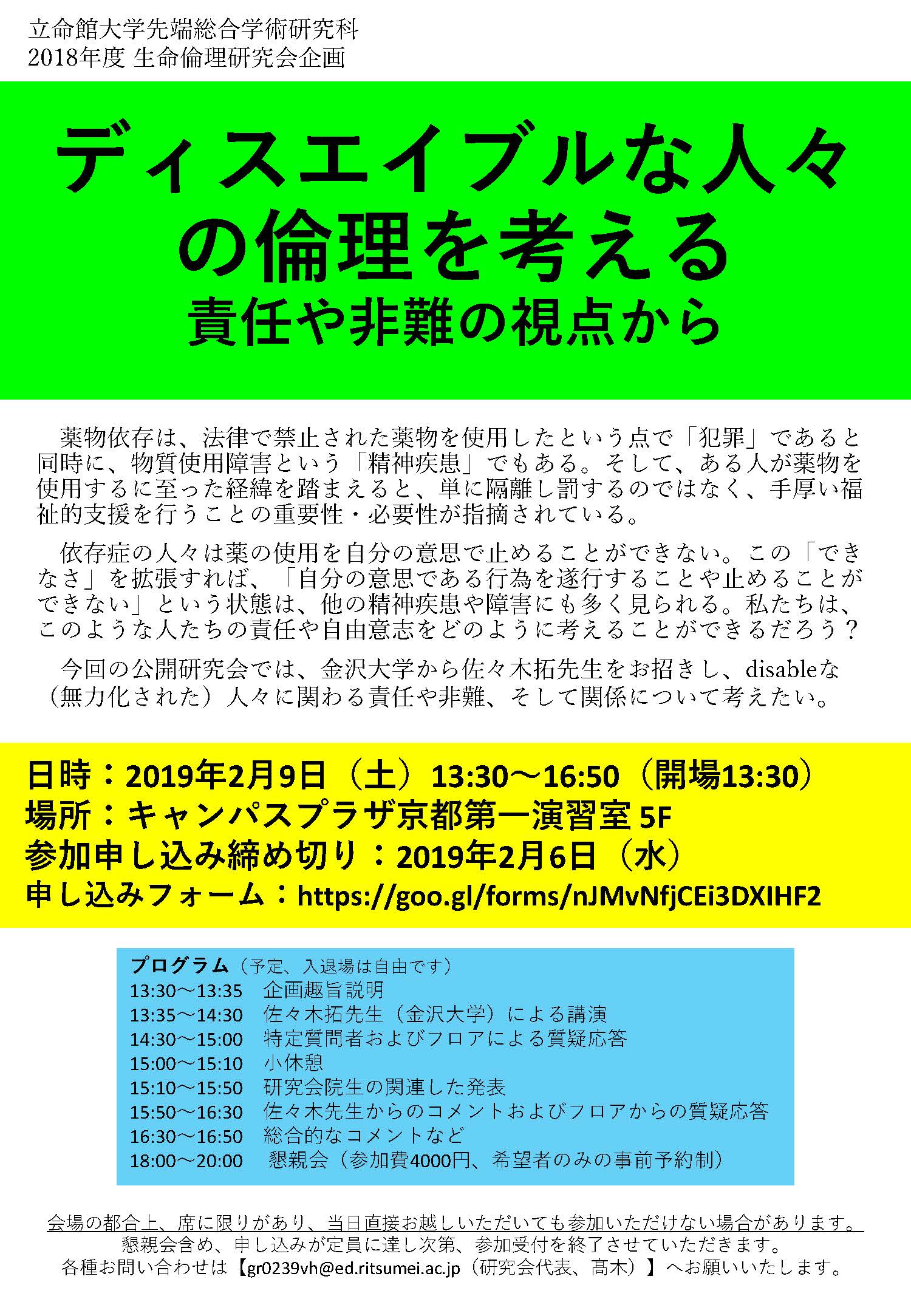

本研究プロジェクトの目的は日本、中国、台湾、韓国を中心とした東アジア地域における多様な美術、工芸、ファション、デザイン、サブカルチャーを各々メディアでありかつデザインとしての観点から学際的・包括的に研究することである。研究内容は以下である。東アジアというこの地域は古来よりヒト、モノ、情報の移動を通じて、濃密な文化的交流を持っていたが、その研究は従来ディシプリンごとに細分化されていた。本研究は、ジャンルを越えて現在の情報化社会と深刻な経済の国際化と伴い、欧米との連関から見る当代の東アジアのメディア表象がどのように伝統的な視覚文化と融合あるいは断絶しているのかについて研究して行く。方法として、中国のメディアデザインの研究者を招き、中国の最先端なメディアデザイン活動についての情報、そしてそれが欧米やアジアの伝統とどう関わっているのかについて明らかにしていく。このような国際的なワークショップを行うことによって、国際交流・情報交換ができ、東アジアや欧米といった地域を越境した総合的な視野と理論を提示し、各分野・地域の研究連携が促進されることが本研究プロジェクトの意義である。

活動内容

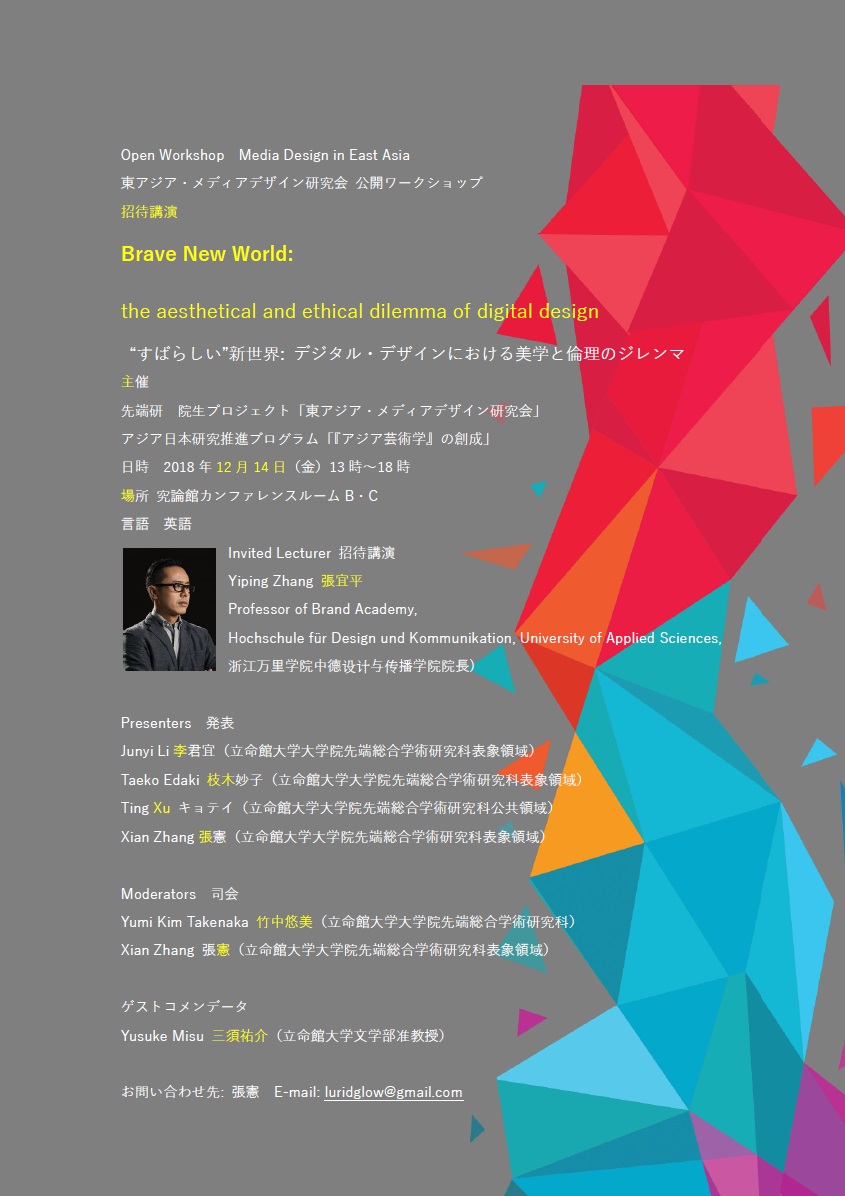

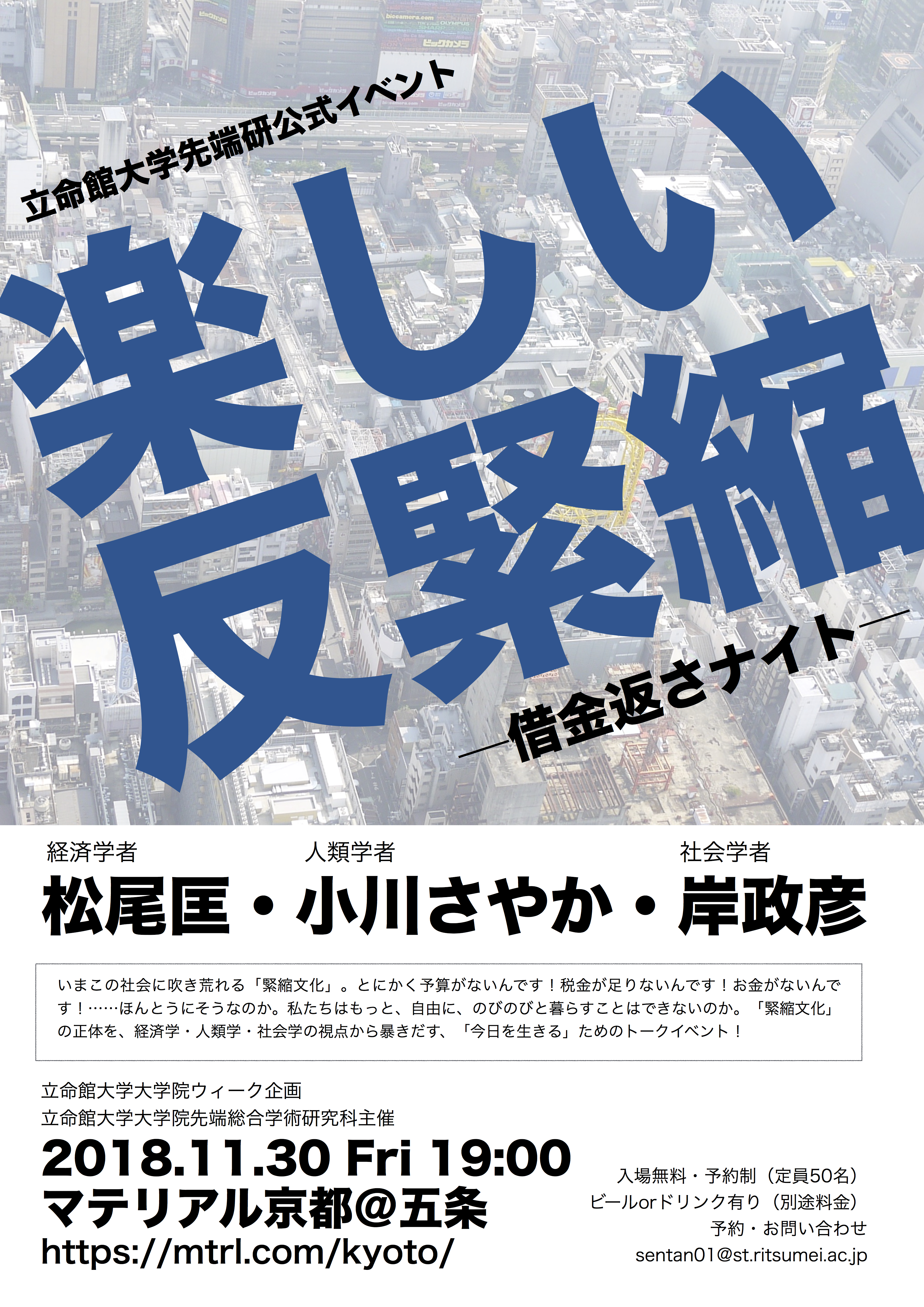

2018年度前期においては、各メンバーの専門領域の視点から日本、中国、台湾、韓国等の東アジア地域のメディア・デザインについて、資料を精読するため研究会を行いました。次に2018年12月14日(金)に、公開ワークショップ“Open Workshop Media Design in East Asia”を開した。本研究会のメンバー4名による研究報告、及び张宜平氏の招待講演を開催した。研究報告は次の通りである。李君宜(表象領域)“The History of Wuxia Game”、枝木妙子(表象領域)“The Fashion of MONPE as Emergency Clothes”、Ting Xu(公共領域)“Interactive Media Art—Conception, Application, Target Group, Outlook”、張憲(表象領域)“Overview of the Yangjiabu New Year Poster”。招待講演は、張宜平 (Professor of Brand Academy, Hochschule für Design und Kommunikation, University of Applied Sciences/浙江万里学院中德设计与传播学院院長)“Brave New World – the aesthetical and ethical dilemma of digital design”。研究報告と講演会に続いて、来場者を含めたディスカッションを行い、活発に議論することができた。また、ワークショップのほか、平和ミュージアム、修学院離宮、京都国立近代美術館や角屋もてなしの文化美術館へフィールドトリップを実施し、展覧会、建築について講師と話し合うことができた。

2019年3月8日に、第14回大阪アジアン映画祭(2019年3月8日〜3月17日)の見学を実施した。アジア各地域(香港、日本、韓国)の映画を鑑賞し、上映前/後の監督、役者のトークを通じ、国際交流・情報交換ができ、東アジア地域のメディアについてより深い理解ができた。

- 東アジア・メディアデザイン研究会 ワークショップ Open Workshop Media Design in East Asia

日時:2018年12月14日(金)13:00〜18:00

場所:立命館大学衣笠キャンパス 究論館カンファレンスルームB・C

*詳細はこちら

成果及び今後の課題

「活動内容」で述べたように、国際的ワークショップやフィールドワークの開催を通じ、最先端なメディアデザイン活動についての情報を吸収し、国際交流・情報交換ができ、東アジアや欧米といった地域を越境した総合的な視野と理論を提示し、各分野・地域の研究連携が促進されることができた。

本研究プロジェクトは発展的に、招聘する講師の生徒、研究者そして研究施設等と積極的に情報交換を行うことになり、今後の新たな研究交流の開拓を進めるためのプラットフォームともなりうる。例えば、今回講師として招聘した張宜平先生は学術研究だけでなく、イギリスそしてドイツのデザイン会社や、ドイツのハンブルク文化局、ハンブルク市歴史博物館などのデザイナーの経験を持ち、ドイツやイギリスと連携してメディアデザインの学術的研究に不可欠な過去の視覚文化の実践について考察する絶好の機会である。また、国際的ワークショップは英語で実施することによって、研究会メンバーの英語力のスキルアップも期待できる。

構成メンバー

・張憲

・枝木妙子

・高見澤なごみ

・李怡君

・XU TING

・橋本真佐子

.jpg)