― 「アウェイ」を楽しみ「ホーム」を創る ―

2003年、5年一貫制のプロジェクト型大学院として出発した先端総合学術研究科(先端研)は、2013年4月に開設11年目を迎えます。先端研は、学部から独立した大学院だけの教育組織です。定員は150名で、人文社会系としては規模の大きい大学院です。院生は、学部から直接大学院に進学した人のほか、社会人から院生に転身した人、仕事をしながら、あるいは子育てや介護をしながら研究を続ける人など様々です。

先端研では学問的な専門分野、つまりディシプリン内部の課題の解決に終始するのではなく、現代の世界における先端的問題を探り当て取り組むことを重視しています。この場合の「先端」とは必ずしも「最新」「最前線」を意味しません。歴史の襞に隠れた出来事の再評価が、既成概念を覆すこともあります。世界に向けた「問い」としての新しさと独創性。これが私たちのめざす「先端」です。

このような問いは複合的でダイナミックです。この問いに分野別の縦割りの知ではなく、横断的かつ総合的な知で接近し、「博士(学術)」にふさわしい学位論文に結実させることが院生の目標となります。院生たちは、それぞれが自分の経験から、あるいは知識や思索を通して見いだした問いを携えてきます。時には野蛮といえるほど素朴な問いであっても、教員たちはその問いの先に博士論文にまで結実する芽があると信じて伴走します。入学時と研究テーマが全く変わることもあります。しかし、それは初発の問いを教員や学友と粘り強く深めた結果なのです。「正しい問いをいかに立てるか」にこそ、研究の成果が表れるとも言えます。

それぞれの学問分野には、研究者たちが時間をかけて吟味してきた知と方法が蓄積されています。したがって、いずれかの学問分野をまずは「ホーム」にみたてて、研究者としての訓練を積んでいきます。しかし、複合的でダイナミックな問いを見いだして磨き、研究成果に結実させていく営みは、問題意識を特定の学問分野に閉じ込めていては成立しません。「ホーム」以外の専門分野、さらは学界の外に蓄積されている膨大な知と技法に向けて意識を開き、「アウェイ」でのプレイを楽しむことです。

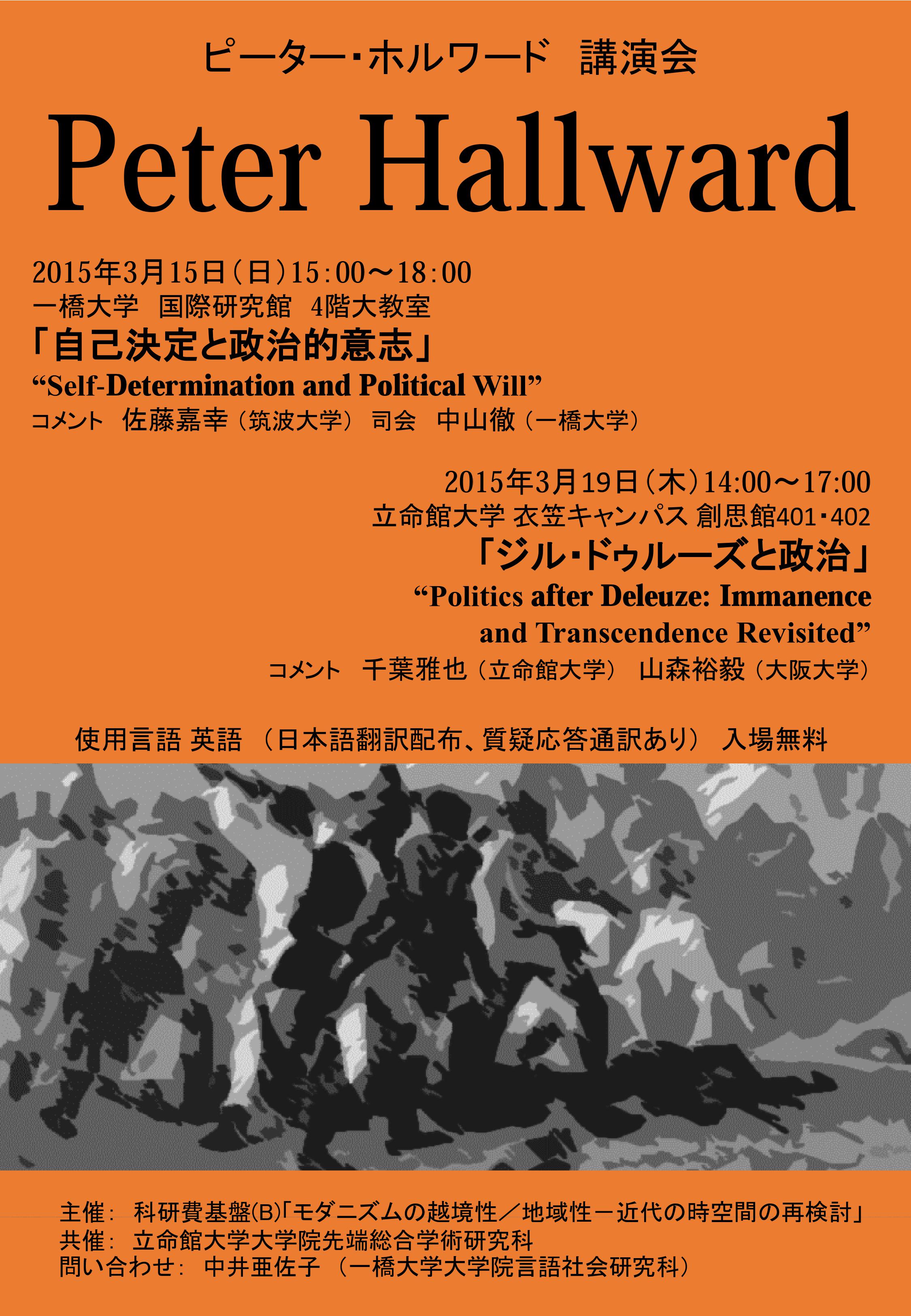

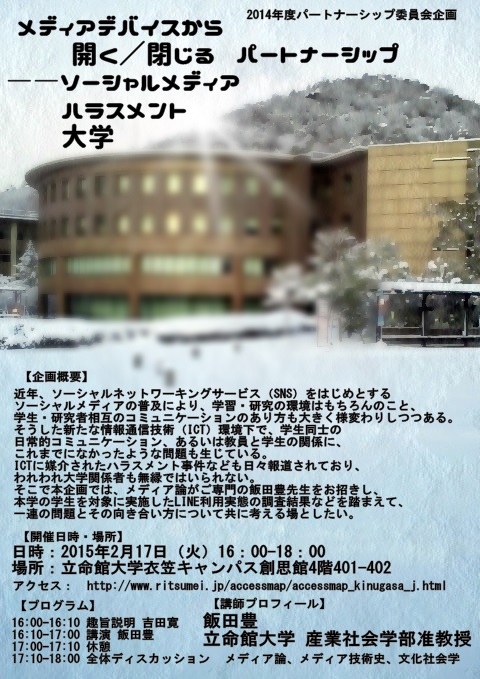

先端研には、異分野の知識を交換し、共有し、議論して切磋琢磨する他流試合の機会が授業以外にも豊富にあります。たとえば、博士論文・博士予備論文構想発表会や学位審査公聴会、『CoreEthics』(先端研発行)の草稿検討会などです。こだわりのテーマをそれぞれ抱えつつ、「アウェイ」での交流を常態とするなかから、専門分野は違っても関心や目標を共有する人々とのプロジェクトが生まれ、それが新たな「ホーム」となります。「自身のテーマを自らの力で徹底的に思考する」(先端研アドミッションポリシー)には、学術分野における研究蓄積に謙虚に学びながら、プロジェクトという新しい知の連携をプロデュースし成果を生み出す力量が必要です。それを引き出し育てるのが先端研の「プロジェクト型教育」であると考えています。先端研の教員は全員大学院専任です。先端研ならではの研究を生み出すために、教員相互で研究プロジェクトを組み、緊密に連携しながら院生指導にあたっています。また先端研では、院生が主宰する「院生プロジェクト」への財政的援助も行なっています。さらに、研究指導助手、英語論文指導スタッフなど細やかな研究支援体制を用意しています。

開設以来、私たちは院生とともに試行錯誤を重ね、多くの修了生と優れた研究成果を生み出してきました。2012年に続き、2013年にもパワフルな教員スタッフを迎えています。先端研の新たな挑戦が始まります。

研究科長 松原 洋子 『履修要項』より