2025年度 春学期

- 後山 剛毅(あとやま・ごうき)

記憶論、文学研究、広島戦後史研究

- 佐藤 伸彦(さとう・のぶひこ)

法社会学、司法制度論、法と教育

- ほか1名

※前年度までの研究指導助手

指導内容

- 先端総合学術研究科主催のシンポジウム・研究会の開催・運営

- 『Core Ethics』(研究科紀要)編集事務

- 彙報の編集出版業務

- 先端研Webサイトの管理

- 論文指導依頼の調整

- 院生プロジェクトの運営の支援

など

研究指導にあたる場所と時間

【重要】研究指導を受ける際の手続きについて

※どのご依頼も、ライティング指導室の開室時内に対応いたします。

-

「日本語論文指導の利用ガイド」をよく読む。

-

研究指導申込み内容について、指導教員と調整・相談を行う。

-

日本語論文指導受付メールアドレス [mlst-sentan@ml.ritsumei.ac.jp ] 宛に、

指導教員のアドレスを同報(CC)にて、論文指導申込みフォーマット(後述)に沿って、原稿を添付のうえメールを送信する。

-

申し込みの際は、 大学によって付与されているアドレス(ドメインがritsumei.ac.jp) から送信すること。

■上記MLに投稿できない場合は、通常の助手アドレス sentan01@st.ritsumei.ac.jp にご連絡ください。

■日本語論文指導と研究相談は在学者のための制度となっており、休学者や研修生は利用できません。『Core Ethics』の原稿のみ、休学者も投稿資格があるため、例外的に指導を受けることができます。

【日本語論文指導(原稿チェック)の注意点】

★1件あたりの文字数の上限は30,000字、1回の指導につき2往復のやり取りが可能です。

★学会誌・紀要に投稿する論文(16,000字程度)の添削を希望する場合は、返却希望日時の10営業日前までに申込みを済ませてください。

博士論文・博士予備論文などの分量の多い原稿の添削については、返却希望日時の1ヶ月前までに申込みを済ませてください。

その他の原稿・書類についても、返却希望日時の7営業日前までにお申し込みください。

※上記の作業時間が確保されていない場合、ご依頼をお断りする可能性があります。

★論文提出後で査読・審査に入る前の段階のものはお引き受けできません(修正要求を受けて本人が修正したあとの原稿を研究指導助手が点検することは可能です)。

【研究相談(対面またはオンライン)の注意点】

■相談のみ希望する場合、通常の研究指導助手のメールアドレスへご連絡ください。

その際、グーグルカレンダーを参照の上、相談希望日時の3日前までに申し込みを済ませてください。

■面談は原則1日2件までの受付となります。一回の面談時間は1時間です。

■依頼する際は、ライティング指導室に来室するか、オンライン(Zoom)を使用するか選んでください。

★研究相談はできるだけ指導教員との調整をおこなった後にお越しください。

★本相談は、研究内容そのものへの助言・コメントを行うものでないことにご注意ください。

研究内容については指導教員(主・副)の指導を基本とし、プロジェクト(予備)演習・研究会等における議論の機会を積極的に活用してください。

★指導教員から指導を受けることが望ましいと判断した場合、面談の依頼を受け付けられない場合があります。

※内容によって、研究指導助手ではなく日本語論文指導スタッフが担当する場合もあります。

研究指導申込フォーマット

★日本語論文指導の申込みメールは、必ず本フォーマットに沿って記入してください。

★申込みフォーマット

――【以下】――

氏名:

領域・回生:

指導教員:

指導対象の内容(論題、投稿先、指導を依頼する論文等の章・節など):

指導対象の文字数:

申し込み日(年・月・日):

希望返信期限日(年・月・日):

希望面談日(年・月・日)※希望者のみ:

指導対象の締め切り日(年・月・日):

指導対象の執筆要領(書式が確認できるURL):

――【以上】――

★記入例

――【以下】――

氏名: 先端 研

領域・回生:公共・3

指導教員:学術 倫

指導対象の内容(論題、投稿先、指導を依頼する論文等の章・節など):

現代日本における先端総合的学術研究の可能性

(投稿先:『Core Ethics』Vol.▲▲)

指導対象の文字数:15,432文字

申し込み日(年・月・日):202●年7月20日

希望返信期限日(年・月・日):202●年8月5日

希望面談日(年・月・日):202●年8月22日

指導対象の締め切り日(年・月・日):202●年9月8日

指導対象の執筆要領(書式が確認できるURL):

『社会学評論』スタイルガイド

http://www.gakkai.ne.jp/jss/bulletin/guide.php

――【以上】――

研究指導以外の用件での研究指導助手への連絡先

E-mail: sentan01@st.ritsumei.ac.jp

「研究指導助手」の英語表記

‘Advisory fellow’ とする。

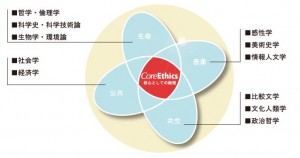

*画像をクリックすると大きくなります。

*画像をクリックすると大きくなります。