- 映像編集ワークショップ開催

- 「音楽と社会」研究会 研究フォーラム

- 2018年度生命倫理研究会 公開研究会

- 安楽死のリアル 一つではない「良い死」」

- シンポジウム「都市と芸術のダイナミズム」

- Open Workshop Media Design in East Asia

東アジア・メディアデザイン研究会 公開ワークショップ - 2018年度 入試説明会日程

- 公開研究会「かわいいはベトナム!

──かわいいから探るベトナムのこれまでとこれから」 日時:2018年12月5日(水) 18:30開場 19:00開始

場所:MTRL京都(マテリアル京都)

◆入場無料・登録優先制(定員30名)◆

スピーカー:ジェニー・チャン・レ、トミザワ ユキ、西澤智子

主催:先端研院生プロジェクト「ディアスポラの文化経済活動実践としてのグローバルシネマ研究会」

*詳細はこちらをご参照ください。 - ベトナムフィルム上映会

日時:2018年12月4日(火) 15:00~17:30

場所:立命館大学衣笠キャンパス 充光館地階 JK001教室

◆参加無料・先着順(定員180名)・通訳あり◆

講師:ジェニー・チャン・レ Jenni Trang Le(映画プロデューサー)

コーディネーター:権藤千恵(先端研院生)

主催:立命館大学国際平和ミュージアム 平和教育研究センター

協力:先端研院生プロジェクト「ディアスポラの文化経済活動実践としてのグローバルシネマ研究会」

特別協力:ダン・ニャット・ミン(「サイゴンの少女ニュン」共同監督)

*詳細はこちらをご参照ください。 - ライスボールセミナー

- 立命館土曜講座〈特集 医療をめぐる法と倫理〉

- 公開シンポジウム

第1回 「マイノリティ・アーカイブズの構築・研究・発信」 - 立命館大学大学院先端総合学術研究科紹介の集い in 京都

鼎談 岸政彦×小川さやか×松尾匡

「楽しい反緊縮──借金返さナイト」 - 立命館大学大学院先端総合学術研究科紹介の集い in 東京

「勉強する、研究する

―立岩真也と千葉雅也における「読み書きそろばん」―」 - 2018年度大学院ウィーク 終了しました

- 「トランスメディアル・アジア──第4回・ライプツィヒ大学・立命館大学共同企画ワークショップ『ローカルとグローバルの中の日本のビデオゲーム』」を開催します終了しました

- 講演会「イタリア・ボローニャでの精神障がいと地域との共生の歩み──よりあたりまえな地域社会の実現に向けて」終了しました

- 講演会「この国に生まれたる不幸を重ねないために──座敷牢から地域での暮らしへ」 終了しました

- 公開シンポジウム「スラムツーリズムの展開――その多様性と創造性」を開催します 終了しました

- 院生プロジェクト・「ビデオエスノグラフィー・会話分析研究会」第1回研究会を開催します 終了しました

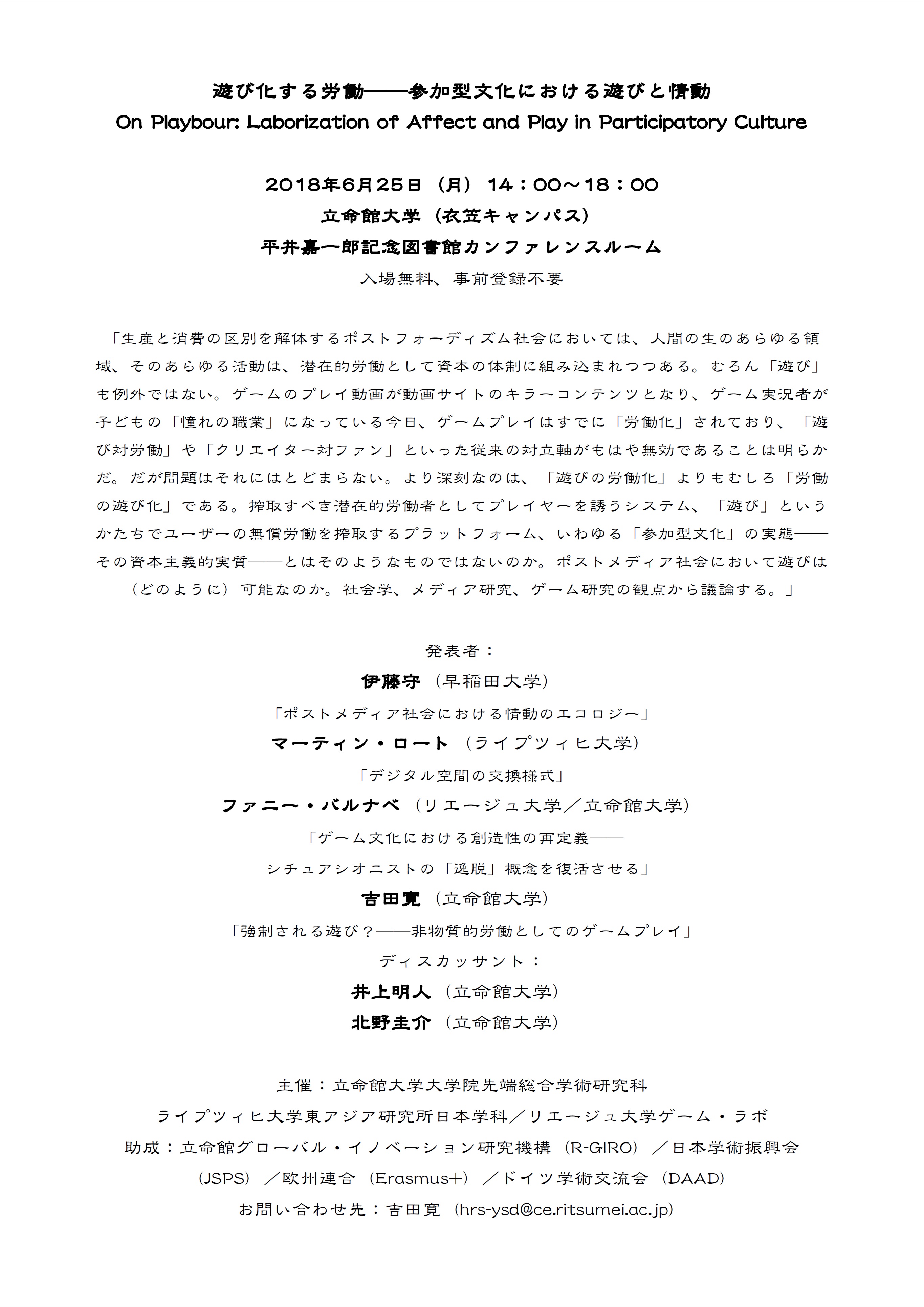

- 遊び化する労働──参加型文化における遊びと情動

On Playbour: Laborization of Affect and Play in Participatory Culture 終了しました - 2018年度 入試説明会日程

立命館大学の映像人類学院生プロジェクトでは3/18,19の2日間にかけて小田昌教/イルコモンズ先生を講師に迎えて映像編集のワークショップをします。初日はレクチャー、2日目が実習となり、映像のリテラシーを知識として身につけるとともに、実習を通じて身体的な理解を促す、21世紀の知の基礎講座になります。

【タイトル】立命館映像編集ワークショップ

【講師】小田昌教/イルコモンズ

【日時】3/18(月) 14:00-17:00頃 レクチャー

3/19(火) 14:00-17:00頃 実習

【場所】立命館大学 衣笠キャンパス 有心館YS201

【参加人数】10名程度

内容や申し込み方法等詳細についてはこちらをご覧ください。

日時 2019年2月17日(日)12:00~17:45

場所:立命館大学衣笠キャンパス学而館312教室

主催:院生プロジェクト「音楽と社会」研究会

日時 2019年2月9日(土)開場13:00、13:30~16:50

場所:キャンパスプラザ京都 第一演習室(5階)

講師:佐々木拓先生(金沢大学)

主催:院生プロジェクト 生命倫理研究会

日時 2019年2月2日(土)午後2時30分〜

場所:立命館大学朱雀キャンパス多目的室(予定)

主催:立命館大学 生存学研究センター

後援:立命館大学先端総合学術研究科

日時 2019年1月19日(土)13時〜17時

場所:立命館大学衣笠キャンパス 立命館大学衣笠キャンパス 学而館301号室

主催:先端研院生プロジェクト「「音楽と社会」研究会」

日時 2018年12月14日(金)13時〜18時

場所:立命館大学衣笠キャンパス 究論館カンファレンスルームB・C

主催:先端研院生プロジェクト「東アジア・メディアデザイン研究会」

+アジア日本研究推進プログラム「『アジア芸術学』の創成」

言語:英語

日時:2018年11月18日(日)12:00~12:40(全体説明会)、12:50~13:50(研究科別相談会)

場所:立命館大学衣笠キャンパス 敬学館

参加教員:小泉義之、岸政彦、小川さやか、千葉雅也

参加院生:公共領域・平安名

日時:2018年11月23日(金・祝)17:20~18:00(全体説明会)、18:10~19:10(研究科別相談会①)、19:20~20:20

(研究科別相談会②)

場所:大阪いばらきキャンパス(OIC) A棟

参加教員:岸政彦、竹中悠美

日時:2018年12月12日(水)16:20~17:00(全体説明会)、17:10~18:10(研究科別相談会①)、18:20~19:20

(研究科別相談会②)

場所:立命館大学衣笠キャンパス 敬学館

参加教員:小泉義之、美馬達哉、西成彦

参加スタッフ:表象領域・田邉

日時:2018年11月20日(火)12:20~12:50

場所:立命館大学衣笠キャンパス 創思館カンファレンスルーム

発表者:枝木妙子(先端研院生)

テーマ:戦中期の新聞・婦人雑誌におけるファッションとしてのモンペ

当日の様子はこちら→ 開催報告(ライスボールセミナー 公式facebook)

日時:2018年12月4日(火)12:20~12:50

場所:立命館大学衣笠キャンパス 創思館カンファレンスルーム

発表者:野島晃子(先端研院生)

テーマ:“コミュニケーション能力”に翻弄されるわたしたち

当日の様子はこちら→ 開催報告(ライスボールセミナー 公式facebook)

講座テーマ:優生保護法問題からみる医療の倫理(第3260回)

日時:2018年12月1日(土)14:00-16:00

場所:立命館大学 末川記念会館SK101(講義室)

講師:松原洋子(先端研教員)

◆聴講無料・事前申込不要◆

企画:立命館大学人文科学研究所

主催:立命館大学衣笠総合研究機構

日時:2018年12月1日(土)10:30–18:45

場所:立命館大学衣笠キャンパス 創思館カンファレンスルーム

◆参加費無料、当日参加可能◆

主催:立命館大学生存学研究センター

*詳細はこちらをご参照ください

日時:2018年11月30日(金)19:00-21:00

場所:マテリアル京都

◆予約制(50名)・入場無料◆ *ビールorドリンク有(別途料金)

日時:2018年11月11日(日)14:00-17:00

場所:ステーションコンファレンス東京4F

◆要事前申込・参加費無料◆

日時:2018年9月24日(月・祝)13:00-16:30、25日(火)13:00-18:00

場所:立命館大学衣笠キャンパス 平井嘉一郎記念図書館カンファレンスルーム

*詳細はこちらをご参照ください

日時:2018年9月29日(土) 14:10~15:10

場所:福井メトロ劇場

講師:イヴォンヌ・ドネガーニ(ボローニャ精神保健局元局長)

指定質問:三浦藍(人間環境大学)、伊東香純(立命館大学 先端総合学術研究科)

司会:幸信歩(福井医療大学)

主催:院生プロジェクト「精神医療史・医学史研究会」、「呉映画を通して精神障がい者が地域で生きるを問い直す」実行委員会、福祉医療大学

協力:きょうされん福井支部、NPO法人東京ソテリア

*詳細はこちらをご参照ください

日時:2018年9月30日(日) 10:00~11:45

場所:福井市地域交流プラザ・アオッサ6階 601会議室

講師:イヴォンヌ・ドネガーニ(ボローニャ精神保健局元局長)

指定質問:桐原尚之(全国「精神病」者集団・運営委員)

司会:幸信歩(福井医療大学)

主催:院生プロジェクト「精神医療史・医学史研究会」、「呉映画を通して精神障がい者が地域で生きるを問い直す」実行委員会、福祉医療大学

協力:きょうされん福井支部、NPO法人東京ソテリア

*詳細はこちらをご参照ください

日時:2018年8月3日(金)10:00~14:50

場所:立命館大学 衣笠キャンパス 創思館303・304

*詳細はこちらをご参照ください

日時:2018年7月29日(日曜日)9:00~12:00

場所:キャンパスプラザ京都 第2会議室

*詳細はこちらをご参照ください

日時:2018年6月25日(月)14:00~18:00

場所:立命館大学(衣笠キャンパス)

平井嘉一郎記念図書館カンファレンスルーム

◆入場無料、事前登録不要◆

発表者:

伊藤守(早稲田大学)

マーティン・ロート(ライプツィヒ大学)

ファニー・バルナベ(リエージュ大学/立命館大学)

吉田寛(立命館大学)

ディスカッサント:

井上明人(立命館大学)

北野圭介(立命館大学)

日時:2018年5月25日(金)16:20~19:50 終了しました

場所:立命館大学衣笠キャンパス 敬学館

参加教員:岸政彦、小泉義之、千葉雅也、P・デュムシェル

参加院生:表象領域院生

日時:2018年6月10日(日)12:00~15:00 終了しました

場所:大阪いばらきキャンパス(OIC) A棟

参加教員:岸政彦、松原洋子

日時:2018年6月17日(日)12:00~15:00 終了しました

場所:立命館大学衣笠キャンパス 敬学館

参加教員:小川さやか、小泉義之、立岩真也、吉田寛

参加院生:公共領域院生