- 『現代思想2024年3月臨時増刊号 総特集=立岩真也』発売中されました。

- 立命館大学アジア・日本研究所(AJI)のホームページにて5月に行われたブックローンチ・国際シンポジウム「CAPTURE JAPAN」のレポートが公開されました。

- 立命館大学本学広報課で運営しているメディア「shiRUto」にて本研究科修了生の川﨑寧生さんの記事(「ゲーセン」はどこから来て、どこに向かうのか ニッポンゲーセン変遷史)が公開されました。

2023年度 SOGI研究会 公開研究会

「プライドパレードをめぐる議論と戦略の変遷」

【日時】

2024年2月 20日(火)13:00~16:00

【参加方法】

入退室自由、事前申し込み不要

【場所】

Microsoft Teams

【講師】

斉藤巧弥 (札幌国際大学観光学部観光ビジネス学科)

【プログラム】

12:30 Teams開場

13:00~13:05 開始:挨拶、研究会の主旨、先生の紹介

13:05~14:05 斉藤先生の講演

14:05~14:25 質問時間

14:25~14:35 休憩

14:35~15:00 院生発表(OUYANG)

15:00~16:00 総合ディスカッション

【主催】

立命館大学大学院先端総合学術研究科・院生プロジェクト「SOGI 研究会」

【お問い合わせ】

gr0371ri@ed.ritsumei.ac.jp(OUYANG)

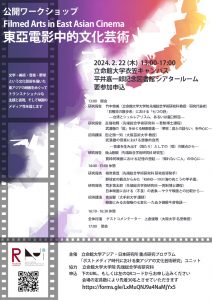

Open Workshop: Filmed Arts in East Asian Cinema / 東亞電影中的文化芸術

文学・美術・音楽・野球という文化芸術を描いた東アジアの映画をめぐってトランスナショナルな主題と表現、そして映画のメディア性を論じます。

【日時】2024年2月22日 13時~17時

【場所】立命館大学衣笠キャンパス平井嘉一郎記念図書館 シアタールーム

参加申込制

【講演者・講演題目】

◆竹中悠美(立命館大学大学院先端総合学術研究科 教授 / 研究代表者)

「日曜日の散歩者」における「七つの詩」――台湾とシュルレアリスム、 あるいは瀧口修造――

◆高畑和輝(先端総合学術研究科一貫制博士課程)

武満徹の「庭」をめぐる映画音楽――『夢窓 庭との語らい』を中心に

◆田之頭一知(大阪芸術大学 教授)

武満徹の音楽における想像的自然:音楽を生み出す〈隔たり〉としての〈間〉の観点から

◆後山剛穀(先端総合学術研究科研究生)

賈樟柯映画における記憶の想起――『帰れない二人』を中心に

◆根岸貴哉(先端総合学術研究科研究指導助手)

野球史の観点からみた『KANO――1931 海の向こうの甲子園』

◆荒木慎太郎(先端総合学術研究科一貫制博士課程)

日本映画における〈不良〉の表象――ヤクザ映画との比較から

◆吉田馨(大手前大学 講師)

映画にみるお伽噺の七変化――たぬき御殿今昔物語――

◆ゲストコメンテーター:上倉庸敬(大阪大学 名誉教授)

【主催】 立命館大学アジア・日本研究所 重点プログラム

「ポストメディア時代における東アジアの文化芸術研究」ユニット

【協力】 立命館大学大学院 先端総合学術研究科

第1回立命館先進研究アカデミー(RARA)主催シンポジウム 地球危機の時代に、どう挑むべきか――異分野をつなぐ「総合知」を目指して

第1回立命館先進研究アカデミー(RARA)主催シンポジウム 地球危機の時代に、どう挑むべきか――異分野をつなぐ「総合知」を目指して

【企画趣旨】

立命館大学では、2030年に向けた立命館の学園ビジョンR2030「挑戦をもっと自由に」の下、次世代研究大学の実現に向けて歩みを進めています。この大志を現実のものとし、未来社会に新しい価値をもたらすべく、立命館大学のさらなる研究高度化を牽引する仕掛けとして立命館先進研究アカデミー(RARA)を設立しました。

このたび、RARAにおける活動で得られた研究成果の発信 の一環として第1回となるオンラインシンポジウムを開催します。このシンポジウムでは、歴史学者として知られる東京大学史料編纂所の本郷和人教授をゲストに招き、RARAフェローに任命されている先端総合学術研究科の小川さやか先生とともに時空と領域を超越し、わたしたちを取り巻く「危機」について縦横無尽に洞察します。

RARAが取り組む「総合知」の新たな挑戦として、気候変動から国内外の課題、人々の心のあり方まで、RARAが「知の結節点」となり、本郷教授らとともに過去と未来を結びつけ、学際的かつ深遠なアイデアで「危機」に対峙します。是非ご参加ください。

【登壇者】

東京大学史料編纂所・教授 本郷和人氏

立命館大学先端総合学術研究科・教授 小川さやか

立命館大学古気候学研究センター長 中川毅

(司会)理工学部ロボティクス学科・教授 岡田志麻

【オンライン視聴申込】

https://rararits01.peatix.com/

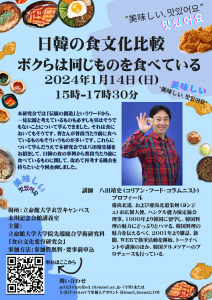

「食の文化変容研究会」日韓の食文化比較 ボクらは同じものを食べている

【日時】

2024年1月14日(日) 15時00分~17時30分

【概要】

本研究会では「伝統の創造」というワードから、一見伝統と考えているものも必ずしも実はそうでもないことについて学んできました。それは食においてもそうです。皆さんが普段当たり前に食べているものもそういうものが多いです。これらについて学んだうえで本研究会では八田靖史様をお招きして、日韓の食の事例から普段当たり前に食べているものに関して、改めて再考する機会を持ちたいと今回企画しました。

【講師】

八田靖史(コリアン・フード・コラムニスト)

プロフィール

慶尚北道、および慶尚北道栄州(ヨンジユ)市広報大使。ハングル能力検定協会理事。1999年より韓国に留学し、韓国料理の魅力にどっぷりとハマる。韓国料理の魅力を伝えるべく、2001年より雑誌、新聞、WEBで執筆活動を開始。トークイベントや講演のほか、韓国グルメツアーのプロデュースも行っている。

【場所】:立命館大学衣笠キャンパス 末川記念会館講義室

【主催】:立命館大学大学院先端総合学術研究科「食の文化変容研究会」

【参加方法】参加費無料 *要事前申込制

お申し込みはこちらから。

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScr7DFrn1xzGCu4fJ8ZvolmupMcnJk2ZRkAFE0y5xG7D4M4jA/viewform

【お問い合わせ先】

gr0263px@ed.ritsumei.ac.jp(今里)

または

X(Twitter)今里個人アカウント @imari_busanにDM

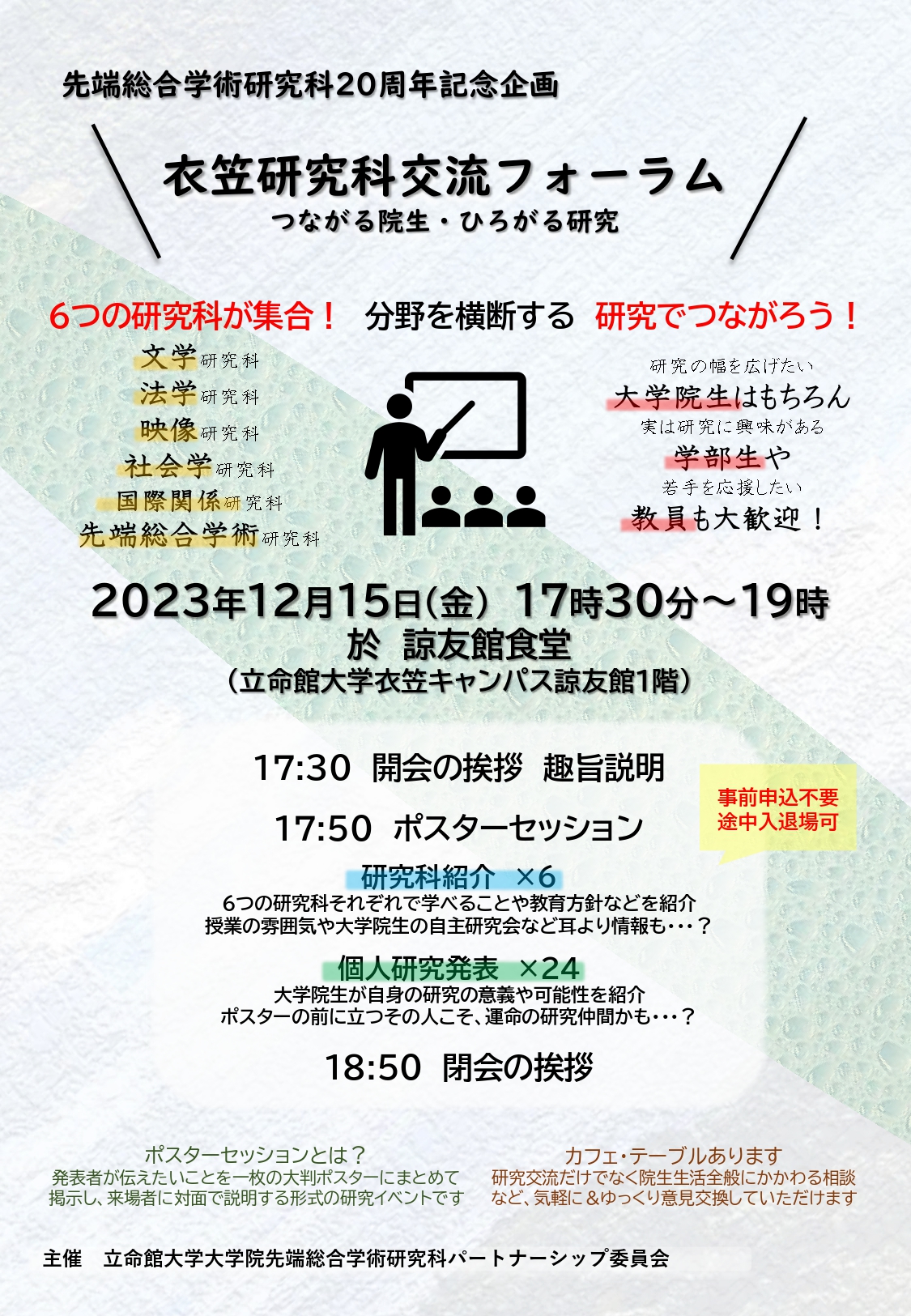

パートナーシップ委員会企画イベント「衣笠研究科交流フォーラム:つながる院生・ひろがる研究」

2023年度 立命館大学大学院 先端総合学術研究科

パートナーシップ委員会企画イベント

「衣笠研究科交流フォーラム:つながる院生・ひろがる研究」

◇開催日時

2023年12月15日(金) 17:30~19:00(予定)

◇場所

立命館大学衣笠キャンパス諒友館食堂1階

途中入退場自由・申込不要

◇タイムテーブル

17:30~ 開会の挨拶 趣旨説明

17:50~ ポスターセッション

研究科紹介 ×6

6つの研究科それぞれで学べることや教育方針などを紹介

授業の雰囲気や大学院生の自主研究会など耳より情報も?

個人研究発表 ×24

大学院生が自身の研究の意義や可能性を紹介

ポスターの前に立つその人こそ、運命の研究仲間かも?

18:50~ 閉会の挨拶

◇企画趣旨

立命館大学大学院学生育成目標では院生の分野横断的な研究交流・協力が推進されており、とりわけ先端総合学術研究科では「プロジェクト型大学院」のもと研究・教育が実施されています。しかしながら、コロナ禍を経た現在、院生同士や教員とのオープンな場での交流機会が減少しています。そこで本企画では文学研究科、法学研究科、映像研究科、社会学研究科、国際関係研究科、先端総合学術研究科の6研究科から総勢24名の院生が、それぞれの研究科と個人の研究を紹介し、会場参加者との対話・交流を行います。他研究科にある近接領域や、他分野との出会いの中で参加者のディシプリンを確立・再考する機会を提供いたします。

◇主催

立命館大学大学院先端総合学術研究科パートナーシップ委員会

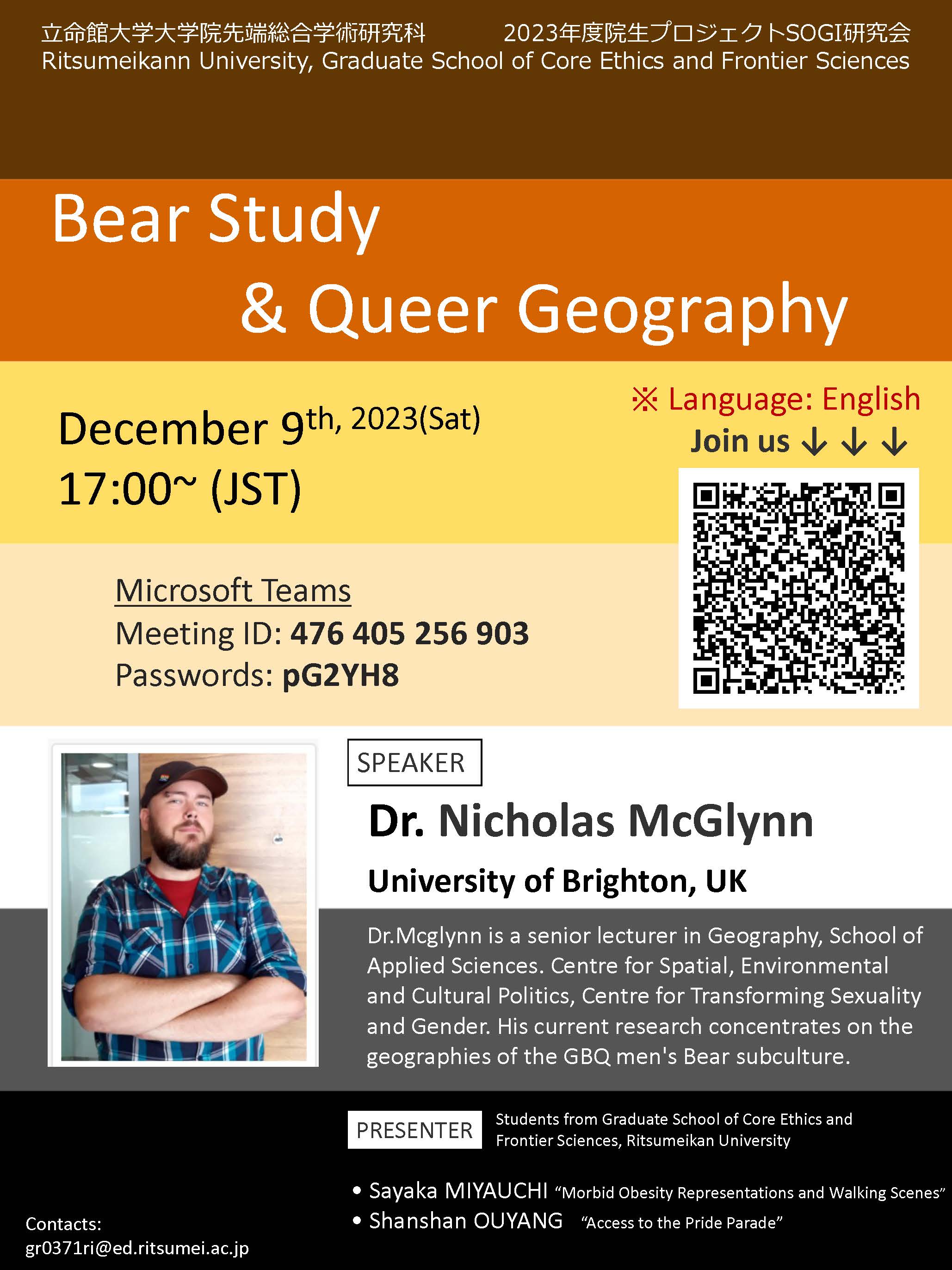

2023年度 院生プロジェクト SOGI研究会 公開研究会

「Bear Study&Queer Geography」

【日時】

2023年12月9日(土)17:00~20:00

【参加方法】

入退室自由、事前申し込みなし

【場所】

Microsoft Teams

ここをクリックして会議に参加してください

Meeting ID: 476 405 256 903

Passwords: pG2YH8

【Speaker】

Dr. Nicholas McGlynn (University of Brighton, UK)

Dr.McGlynn is a senior lecturer in Geography, School of Applied Sciences. Centre for Spatial, Environmental and Cultural Politics, Centre for Transforming Sexuality and Gender. His current research concentrates on the geographies of the GBQ men’s Bear subculture.

https://research.brighton.ac.uk/en/persons/nicholas-mcglynn

【Programs】

17:00~17:05 Start: Introduction of the Speaker

17:05~18:05 Lecture by Dr. Nicholas McGlynn and Q&A Session

18:05~18:20 Break times

18:20~19:20 Graduate Students’ Presentations

(Sayaka MIYAUCHI/Shanshan OUYANG)

19:00~20:00 General Discussion

【主催】

立命館大学大学院先端総合学術研究科・院生プロジェクト「SOGI 研究会」

【お問い合わせ】

gr0371ri@ed.ritsumei.ac.jp(OUYANG)

立命館大学「少数者と教育」研究会 特別講演会

開催日時:2023年12月2日(土曜日)10:00-12:00

開催場所:オンライン開催(ZOOM)

講師:石川憲彦先生(精神科医)

講演テーマ:「就学闘争を振り返って——医療現場で感じたこと——」

対象者:本テーマにご関心のある皆さま

参加費:無料(事前登録制)

参加方法:以下の申込フォームよりお申し込みください。

https://forms.gle/GqGsSsezmzaJG2nY8

申込締切:2023年12月1日(金曜日)10:00まで

情報保障について:

テキストによる文字情報保障を予定しています。

合理的配慮について:

上記情報保障以外の合理的配慮をご要望の際、視覚障害等の理由で申し込みフォームからの申込みが難しい場合、問い合わせ先までご連絡いただけますようよろしくお願いいたします。

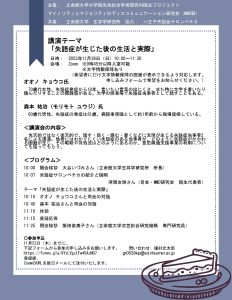

MMD研公開研究会「失語症が生じた後の生活と実際」

〇日程・内容

日時: 2023年11月26日(日)10:00~11:30

会場: Zoom(9:45以降入室可能)

*なお、研究会の内容は、記録のため録音・録画させていただきます。

*情報保障として、文字情報保障を行います(希望者にだけ文字情報保障の画面が表示できるよう対応します。申し込みフォームで希望をお知らせください。)。

10:00 開会挨拶 大谷いづみさん(立命館大学生存学研究所 所長)

10:07 失語症サロンペチカの紹介と説明 澤岡友輝さん(司会・MMD研究会 院生代表者)

テーマ「失語症が生じた後の生活と実際」

10:10 オオノ キョウコさんと司会の対話

10:40 森本 祐治さんと司会の対話

11:10 休憩

11:15 質疑応答

11:25 閉会挨拶 飯田奈美子さん(立命館大学衣笠総合研究機構 専門研究員)

フランス現代思想研究会公開研究会「切断のあとで——2000年代の自作をめぐって」

<公開研究会テーマ>

ドゥルーズ+ガタリのマイナー文学的戦略から問う人文知の「出口」

<開催日時・会場>

【第一弾:思想編】

2023年11月5日(日)13:00~16:00(開場:12:30)

会場:立命館大学 衣笠キャンパス 究論館 プレゼンテーションルーム

ゲスト講師:小林卓也氏(ソトのガクエン代表)

講演「知と実践を(再び)結びつけるもの ——ドゥルーズ+ガタリ『カフカ』的マニエリズムから」

【第二弾:創作編】

2023年11月25日(土)13:00~16:00(開場:12:30)

会場:立命館大学 衣笠キャンパス 究論館 プレゼンテーションルーム

ゲスト講師:髙橋耕平氏(アーティスト)

講演「切断のあとで ——2000年代の自作をめぐって」

公開ワークショップ「東アジア美術の〈 家 〉領域における表と奥」

【日時】

2023. 11. 16(木)13:00~18:00

【会場】

立命館大学衣笠キャンパス 学而館2階 研究会室1

【主催】

立命館大学アート・リサーチセンター研究拠点形成支援プログラム

「ARCデータベースを活用した家庭内視覚文化研究」

【共催】

立命館大学大学院先端総合学術研究科

ドミニク・ウィルキンソン教授とのラウンドテーブル

日時:2023年10月12日(木) 16:20 – 18:40 (最大19:00)

会場: 立命館大学衣笠キャンパス 創思館3F 303・304+Zoom

ハイブリッド方式開催

主催:学術変革領域A「尊厳学の確立」(領域代表者:加藤泰史)

共催:基盤B「生命操作の倫理-生と死の自己決定をめぐって」(研究代表者:田坂さつき)

立命館大学先端総合学術研究科、立命館大学生存学研究所

院生プロジェクト マイノリティとマジョリティのディスコミュニケーション研究会 「ただ存在するだけでいい/他者との関わりの 中に自分の生きるをつないでいく」

日時:2023年9月30日(土)14:00~16:00 ※13時45分以降入室可能

※文字情報保障を行います

会場: ZOOM

共催:立命館大学生存学研究所

シンポジウム・社会防衛と自由の哲学をめぐって

日時:2023年8月31日(木)13:40-18:00

会場: 立命館大学衣笠キャンパス 創思館4F 407・408

ハイブリッド方式開催・対面参加要申込

主催:医療社会学研究会

共催:立命館大学大学院先端総合学術研究科、立命館大学生存学研究所

先端総合学術研究科 ホームカミングデー2023

日時:2023年7月23日(日) 16:00~17:30

場所:創思館カンファレンスルーム

ZOOM配信あり

二人の修了生をお招きして、博士号取得後のキャリアチェンジ等についてお話ししていただきました。

会場・オンライン合わせて、50名弱の院生と修了生が参加し、活発な質疑応答も行われました。

◆田野葉月さん<表象領域出身>

滋賀県立美術館主任学芸員

講演:「美術館学芸員としての15年間」

<略歴>

2009年立命館大学大学院先端総合学術研究科修了(表象領域)。

2009年4月より2021年3月まで島根県立美術館にて学芸員として勤務。

2021年4月より滋賀県立美術館にて学芸員勤務、現在に至る。

小茂田青樹展など日本画の展覧会を手がけ、また近代版画のコレクションも担当。

◆永田美江子さん<共生領域出身>

日本大学短期大学部(三島校舎)ビジネス教養学科教授

講演:「先端研に愛を込めて~社会人院生が先端研で学んだこと~」

<略歴>

日本大学短期大学部ビジネス教養学科教授。京都市生まれ。立命館大学大学院先端学術研究科修了。

立命館大学文学部史学科西洋史学卒業後、ホテルのコンシェルジュ、経営コンサルタント会社、平安女学院国際観光学部教授を経て現職。

〈院生プロジェクト2023スタートアップ報告会〉

2023年度に採択された院生プロジェクトがそれぞれブースを出し、活動内容や今後の予定について報告しました。

2023年度に採択された院生プロジェクトがそれぞれブースを出し、活動内容や今後の予定について報告しました。

正規のメンバーでなくとも参加は可能ですので、一緒に研究する仲間を見つける参考にしてください。

各プロジェクトの資料は >>こちら

院生プロジェクト「マルチモーダル人類学先端研究会」主催

Anthro-film Laboratory 49

交渉するマルチモーダル人類学 ― 映像とテクストの〈あいだ〉、人類学知と先住民知の〈あいだ〉

日時:2023年7月9日 13:00-17:50

第1部:映像上映 (開場12:30) 13:00-14:00

第2部:ディスカッション 14:30-17:50

会場:立命館大学衣笠キャンパス 充光館シアター型教室(JK001)

〒603-8346 京都府京都市北区等持院北町56−1

https://goo.gl/maps/QFZXrxDPTEv2w1vS6

予約:https://forms.gle/Mt2mWpM1DqJk224VA(応募多数の場合は先着)

ブックローンチ・国際シンポジウム CAPTURE JAPAN 1952年以後の日本 その視覚文化とグローバルな想像力

2023年 5月27日(土)13:00~

会 場:立命館大学衣笠キャンパス 創思館カンファレンスルーム

言 語:日本語・英語

◆同時通訳あり(Zoomに接続可能なデバイスとイヤフォンをご持参ください。Free-Wifiの提供はございません)

企画:竹中悠美、マルコ・ボーア

共催:立命館大学大学院先端総合学術研究科

立命館大学アジア・日本研究所重点研究プログラム「東アジアの文化芸術研究」ユニット

助成:JSPS科研費 JP17K02300

2022年度春学期博士学位審査(甲号)公聴会

以下のとおり公聴会を実施いたします。

なお、やむを得ぬ事情のあるときを除き、

先端総合学術研究科大学院生は全員参加を原則としています。

- 【終了】学位審査申請者:柏﨑 郁子

学位申請論文名: 〈延命〉の倫理――医療と看護における

日時: 2023年 1月 12日(木)11時00分~12時00分

場所: 平井嘉一郎記念図書館カンファレンスルーム

【主査】美馬 達哉 教授 (立命館大学大学院先端総合学術研究科)

【副査】鶴若 麻理 教授 (聖路加国際大学大学院看護学研究科)

【副査】小泉 義之 教授 (立命館大学大学院先端総合学術研究科)

【副査】竹中 悠美 教授 (立命館大学大学院先端総合学術研究科) - 【終了】学位審査申請者: 三輪 佳子

学位申請論文名: 2000年代以後の生活保護政策決定における地方の影響力増大と「自立支援」の関係

――「財源つき権限移譲」のメカニズム――

日時: 2023年 1月 17日(火)13時00分~14時00分

場所: 創思館4F 401・402教室

【主査】小川 さやか 教授 (立命館大学大学院先端総合学術研究科)

【副査】桜井 啓太 准教授 (立命館大学産業社会学部)

【副査】美馬 達哉 教授 (立命館大学大学院先端総合学術研究科)

【副査】後藤 基行 講師 (立命館大学大学院先端総合学術研究科) - 【終了】学位審査申請者: 堀川 諭

学位申請論文名: 知的障害者向け「わかりやすい選挙」―東京都狛江市の実践、新しい権利保障として―

日時: 2023年 1月 20日(金)11時00分~12時00分

場所: 平井嘉一郎記念図書館カンファレンスルーム

【主査】立岩 真也 教授 (立命館大学大学院先端総合学術研究科)

【副査】津田 英二 教授 (神戸大学大学院人間発達環境学研究科)

【副査】岸 政彦 教授 (立命館大学大学院先端総合学術研究科)

【副査】西 成彦 教授 (立命館大学大学院先端総合学術研究科)Zoomによる同時配信も行います。

各公聴会のレジュメとZoomのミーティングIDは、開催日前日に送信する予定です。★ 公聴会発表者へ

公聴会発表にあたっての留意事項です。発表時間は30分、質疑応答30分とする。

A3判片面印刷(両面でも可)1枚以内 50部用意して持参のこと。

発表用原稿またはメモはレジュメとは別に各人において用意すること。

発表用に使用する機器類については事前に相談すること。

2010年度よりmanaba+Rでの音声配信も先端研内で公開としていますが、なんらかの理由により公開しない場合はその旨届けること。

以上2022年度春学期博士学位審査(甲号)公聴会

以下のとおり公聴会を実施いたします。

なお、やむを得ぬ事情のあるときを除き、先端総合学術研究科大学院生は全員参加を原則としています。 - 【終了】学位審査申請者:酒井美和

学位申請論文名:

国立結核療養所の病床転換と病床政策

―1940年代から1970年代における結核病床から難病病床への遷移―

日時: 2022年 7月 21日(木)15時00分~16時00分

場所: 平井嘉一郎記念図書館カンファレンスルーム

【主査】立岩 真也 教授 (立命館大学大学院先端総合学術研究科)

【副査】鈴木 良 准教授 (同志社大学社会学部)

【副査】美馬 達哉 教授 (立命館大学大学院先端総合学術研究科)

【副査】後藤 基行 講師 (立命館大学大学院先端総合学術研究科)Zoomによる同時配信も行います。

URLは先端研のメーリングリストでお知らせ済みです。★ 公聴会発表者へ

公聴会発表にあたっての留意事項です。発表時間は30分、質疑応答30分とする。

A3判片面印刷(両面でも可)1枚以内 50部用意して持参のこと。

発表用原稿またはメモはレジュメとは別に各人において用意すること。

発表用に使用する機器類については事前に相談すること。

2010年度よりmanaba+Rでの音声配信も先端研内で公開としていますが、なんらかの理由により公開しない場合はその旨届けること。

以上

立命館大学大学院先端総合学術研究科

『Core Ethics』Vol.19 2023年

論文

原民喜の「小説」論

―「新しい人間」が生み出す「言葉」をめぐって―

後山 剛毅 p.1

PDF<439KB>

情動を表現する切り口としての「エモい」

―共感の氾濫するソーシャルメディアで―

浦野 智佳 p.13

PDF<522KB>

今村太平と「音画的原形質」

―アニメーションにおける「原形質論」の感覚横断性の再検討―

王 琼海 p.25

PDF< 1MB>

ルイス・キャロルの『アリス』シリーズにおける狂気の表現

⻆田 あさな p.37

PDF<39KB>

R・ローティの「残酷さ」の限界と可能性

川﨑 雅貴 p.49

PDF<388KB>

「軽減労働同一賃金」を障害者雇用において可能にする条件

―障害のある教員の事例を通しての異別処遇・同等待遇の検討―

栗川 治 p.61

PDF<396KB>

脳性小児麻痺に治療として行われた大脳半球剔除術

小井戸 恵子 p.73

PDF<878KB>

産後子どもをかわいいと思えなかった母親が子どもとの間に形成する絆

―自閉スペクトラム症のある女性の語りから―

小林 孝子 p.85

PDF<352KB>

明治末期の戯曲と歌舞伎における淀君表象の変容

―坪内逍遥と五代目中村歌右衛門を中心に―

嶋津 麻穂 p.99

PDF<393KB>

看護師の職業規範と裁量性に関する一考察

長田 律子 p.111

PDF<344KB>

フィクション映画における「驚き」効果の生成方法について

―伏線構造の観点からの検証―

西川 秀伸 p.123

PDF<325KB>

発達障害者の母親に見るケア責任の変化

―原因責任から結果責任へ―

西岡 知香 p.135

PDF<399KB>

きょうだいであり続けるための家族実践

―障害者家族における成人期きょうだいの生活史から―

藤井 梓 p.149

PDF<394KB>

母子生活支援施設における母親規範の正当化プロセス

―入居者の交際をめぐって―

平安名 萌恵 p.163

PDF<476KB>

盲学校における学生運動の様相

―東京教育大学附属盲学校における事例の再検討―

山口 和紀 p.177

PDF<476KB>

批評

怪物と戦う者にならないために

―書評: David Livingstone Smith, 2021, Making Monsters: The Uncanny Power of Dehumanization. Cambridge: Harvard University Press.―

伊藤 京平 p.191

PDF<396KB>

書評:Sexuality, Disability, and Aging: Queer Temporalities of the Phallus (セクシュアリティ、ディスアビリティとエイジング ―ファルスのクィアな時間)

Jane Gallop 著、Duke University Press、2019 年、137 ページ

欧陽 珊珊 p.193

PDF<229KB>

2021年度 博士論文/博士予備論文構想発表会

先端研では、博士予備論文(修士論文に相当)・博士論文の構想発表会を行なっています。

構想発表会は、プロジェクト型教育・学際的研究を推進する先端研ならではの、多様な関心をもつ院生・教員・研究者らが集う貴重な機会です。ぜひこの場に参加して、先端研の魅力を体感してみてください。

2021年度 秋学期 博士論文/博士予備論文構想発表会

論題・スケジュール

2022年2月9日(水)

開催概要

日時:2022年2月9日(水)

会場:Zoom

- 11:40~12:30 <博士>(表象)「原民喜と原爆体験の記憶――人間と言語」

- 13:30~14:20 <博士>(生命)「視覚に障がのある女性が子どもを妊り産み育てる経験」

- 14:30~15:20 <博士>(生命)「生/死をめぐる意思決定の倫理」

- 15:30~16:20 <博士>(生命)「戦後における児童問題の変容と心理学的技法の導入――大阪市の児童保護政策を中心に」

- 16:30~17:20 <博士>(公共)「知的障害者向け投票支援の展開――新しい権利保障として」

2021年10月5日(火)

開催概要

日時:2021年10月5日(火)

会場:Zoom

- 13:00~13:50 <博士>(公共)「障害者リーダー育成の実績と展望」

2021年度 春学期 博士論文/博士予備論文構想発表会

論題・スケジュール

開催概要

日時:2021年7月17日(土)~7月18日(月)

会場:立命館大学 衣笠キャンパス 創思館カンファレンスルーム

2021年7月17日(土)

- 10:00~10:35 <予備>(公共)「女性刑事施設の処理実践とジェンダー規範――雑誌記事の分析をもとに」

- 10:35~11:10 <予備>(公共)「漁村女性の役割と生活実践――漁師の「ヨメ」生活史より――」

- 11:20~11:55 <予備>(表象)「「エモい」という評価軸――代入可能な主体の経験」

- 11:55~12:30 <予備>(表象)「ゲームにおける持続についての試論」

- 13:30~14:05 <予備>(公共)「売られた女性の生活実践――現代中国「新婦仔」(シンプア)の生活史から」

- 14:05~14:55 <博士>(公共)「「薬物依存の親」となる体験――「言いづらさ」を抱えた人たちの語りから――」

- 15:05~15:40 <予備>(公共)「慢性疼痛者とその介助者らの困難について」

- 15:40~16:15 <予備>(公共)「発達障碍者支援における「母親役割」と自己責任論」

- 16:25~17:15 <博士>(公共)「戦後の国立結核療養所の病床転換について――復興から高度経済成長期の終焉まで――」

- 17:25~18:15 <博士>(生命)「戦後における心理学的技法の導入が子どもの行動様式に与える影響に関する研究――大阪市の児童保護政策の動向を中心に」

2021年7月18日(日)

- 10:00~10:35 <予備>(公共)「現代中国のスピリチュアルブーム――大都市における占い師の聞き取り調査から」

- 10:35~11:10 <予備>(表象)「ショタ身体論――「幼い男性」で生きること」

- 11:20~11:55 <予備>(共生)「中国の中秋節における月餅および月餅券の贈与をめぐる文化人類学的な研究」

- 11:55~12:30 <予備>(公共)「外国人技能実習制度の変遷と課題について――実習生側からの考察――」

- 13:30~14:05 <予備>(公共)「紙袋から出される女性のゆくえ――「『#NowBagForMe』プロジェクト」を事例にして」

- 14:05-14:40 <予備>(公共)「モノ(人形)への変身欲求について」

- 14:35-15:25 <予備>(表象)「ゲームキャラクターのジェンダー表象と受容」

- 15:25-16:15 <博士>(表象)「ゲーム、ノベル、アート――ビジュアルノベルから見る遊戯文化」

- 16:25-17:15 <博士>(生命)「延命の医療論」

- 17:25-18:15 <博士>(生命)「社会のなかの法科学についての科学技術社会論的研究」

- 時間配分

<博士論文構想発表会> 発表時間30分、質疑応答20分(合計50分)

<博士予備論文構想発表会> 発表時間15分、質疑応答20分(合計35分) - 発表は、論文のテーゼ・論旨に絞って、簡潔かつ明確に述べること。

- 発表時のレジュメ(A3片面印刷1枚)を、必ず予め50部用意して持参すること。

博士論文の構想発表でもA3判両面1枚までに必ずおさめてください。

また、レジュメのデジタルデータ(.docx あるいはPDF)をメールに添付して提出してください。

提出期限:7/21(木)17:00

送り先:doku-ken[at]st.ritsumei.ac.jp([at]を半角@に変更)

件名:「先端研 構想発表会資料(氏名)」としてください。

特に決まった書式はありません。 - レジュメには以下の事項を簡潔に記載すること。

・論文の主旨

・論文の章立て

・研究史上の意義

・主要参考文献

・必要なら図表 - 発表用原稿またはメモはレジュメとは別に各人において用意すること。

- 発表者で欠席する場合は、必ず件名に「先端研」と入れて下記まで連絡してください。

doku-ken[at]st.ritsumei.ac.jp ([at]を半角@に変更)

- 発表用に使用する機器類については事前に事務室に申し出ること。

- やむを得ぬ事情のあるときを除き、先端総合学術研究科の大学院生は全員参加を原則としています。特に新入生の方は、次年度の発表に向けて(授業との重複を除き)ご参加ください。

注意事項

発表者の方へ

先端研院生の方へ

過去の博士論文・博士予備論文構想発表会

2020年度 博士論文・博士予備論文構想発表会

2019年度 博士論文・博士予備論文構想発表会

2018年度 博士論文・博士予備論文構想発表会

2017年度 博士論文・博士予備論文構想発表会

2016年度 博士論文・博士予備論文構想発表会

2015年度 博士論文・博士予備論文構想発表会

2014年度 博士論文・博士予備論文構想発表会

2013年度後期 博士論文・博士予備論文構想発表会

2013年度前期 博士論文・博士予備論文構想発表会

2012年度後期 博士論文・博士予備論文構想発表会

2012年度前期 博士論文・博士予備論文構想発表会

2011年度後期 博士論文・博士予備論文構想発表会

2011年度前期 博士論文・博士予備論文構想発表会

2022年度 行事

2022年4月

- 2日(金) 入学式

- 3日(日) 新入生オリエンテーション

- 6日(水) 春セメスター授業開始

2022年5月

- 26日(木) 7月実施入学試験 出願開始

2022年6月

- 9日(木) 7月実施入学試験 出願締切

- 18日(土) 『コア・エシックス』投稿ガイダンス・研究倫理専門プログラム

2022年7月

- 3日(土) 7月実施入学試験 試験日

- 21日(木) 7月入試合否発表、9月入試出願開始

- 22日(金) 春セメスター授業終了

- 23日(土) 博士論文/博士予備論文構想発表会

- 24日(日) 博士論文/博士予備論文構想発表会

- 25日(月) 博士論文/博士予備論文構想発表会

- 30日(土) 『コア・エシックス』投稿原稿検討会

- 31日(日) 『コア・エシックス』投稿原稿検討会

2022年8月

- 1日(月) 『コア・エシックス』投稿原稿検討会

- 4日(木) 9月実施入学試験 出願締切

2022年9月

- 11日(日) 9月実施入学試験 試験日

- 26日(月) 秋セメスター授業開始

- 29日(木) 9月実施入学試験 合格発表

2022年10月

- 1日(土) 学位授与式(博士)

2022年11月

2022年12月

2023年1月

- 12日(木) 2月実施出願締切

- 22日(日) 秋セメスター授業終了

2023年2月

- 5日(日) 2月実施入学試験 試験日

- 8日(水) 博士論文/博士予備論文構想発表会

- 22日(水) 2月実施入学試験 合格発表

2023年3月

- 25日(土) 学位授与式(博士)

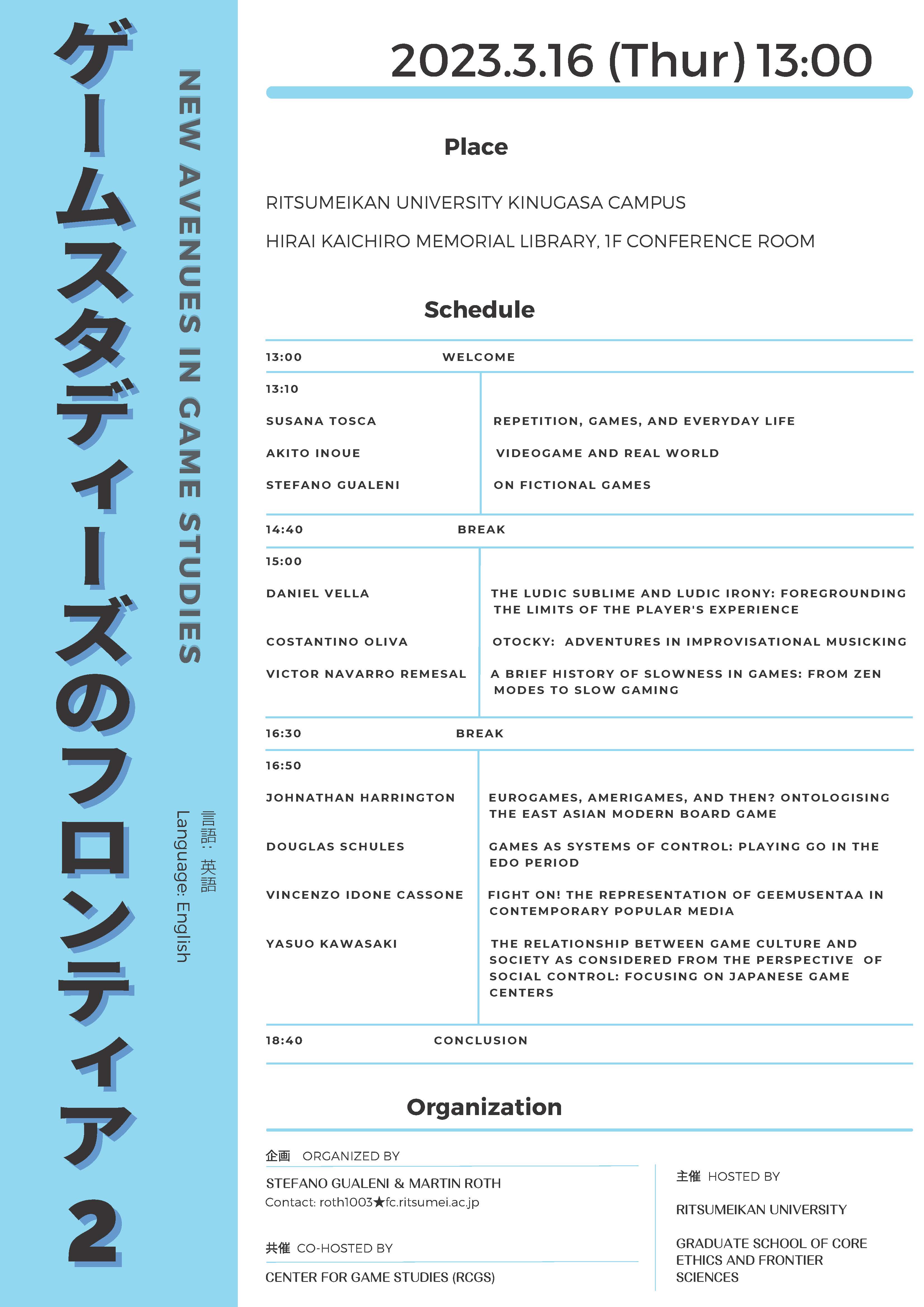

NEW AVENUES IN GAME STUDIES

「ゲームスタディーズのフロンティア2」

2023.3.16 (Thur) 13:00~

「ゲームスタディーズのフロンティア2」

2023.3.16 (Thur) 13:00~

※クリックでPDFファイルダウンロード

Place

RITSUMEIKAN UNIVERSITY KINUGASA CAMPUS

HIRAI KAICHIRO MEMORIAL LIBRARY, 1F CONFERENCE ROOM

Schedule

| 13:00 | WELCOM |

|---|---|

| 13:10 | SUSANA TOSCA REPETITION, GAMES, AND EVERYDAY LIFE AKITO INOUE STEFANO GUALENI |

| 14:40 | BREAK |

| 15:00 | DANIEL VELLA THE LUDIC SUBLIME AND LUDIC IRONY: FOREGROUNDING THE LIMITS OF THE PLAYER’S EXPERIENCE COSTANTINO OLIVA VICTOR NAVARRO REMESAL |

| 16:30 | BREAK |

| 16:50 | JOHNATHAN HARRINGTON EUROGAMES, AMERIGAMES, AND THEN? ONTOLOGISING THE EAST ASIAN MODERN BOARD GAME DOUGLAS SCHULES VINCENZO IDONE CASSONE YASUO KAWASAKI |

| 18:40 | CONCLUSION |

Organization

企画 ORGANIZED BY:

STEFANO GUALENI & MARTIN ROTH

Contact: roth1003★fc.ritsumei.ac.jp

主催 HOSTED BY:

RITSUMEIKAN UNIVERSITY

GRADUATE SCHOOL OF CORE

ETHICS AND FRONTIER SCIENCES

共催 CO-HOSTED BY:

CENTER FOR GAME STUDIES (RCGS)

2023年度研修生・研究生

出願にあたって

出願期間

- 在籍を希望する期間が春学期・通年の場合

2023年3月3日(月)9:00~2023年3月10日(金)17:00

- 在籍を希望する期間が秋学期の場合

2023年9月4日(月)9:00~2023年9月11日(金)17:00

※9月6日(水)19:30~9月7日(木)9:00はシステムメンテナンスのため、出願できません。

出願方法

オンライン出願を基本とします。入力氏名は現在の氏名でお願いいたします。オンライン出願の受付URL等は以下のとおりとなります。出願期間前はアクセスできませんので注意してください。

研修生申請について

2023年度_研修生願書(在学生用)先端総合学術研究科

学内ユーザ(2022年度に研修生でかつ、RAINBOWID、パスワードがわかっている方)

https://cw.ritsumei.ac.jp/campusweb/SVA40D0.html?key=LNG20221223160515553829522

2023年度_研修生願書(登録会員用)先端総合学術研究科

登録会員(今回から新規に申し込む方、あるいは、2022年度研修生でRAINBOW IDが不明な方)

https://rw.ritsumei.ac.jp/survey/guest/SVA4FD0.html?key=LNG20221222150414805829589

研究生申請について(応用人間科学研究科の修了生の方は申請できません)

2023年度先端総合学術研究科 研究生(在学生用)出願受付

学内ユーザ(2022年度に研修生でかつ、RAINBOWID、パスワードがわかっている方)

https://cw.ritsumei.ac.jp/campusweb/SVA40D0.html?key=LNG20230117171618715921196

2023年度先端総合学術研究科 研究生(登録会員)出願受付

登録会員(今回から新規に申し込む方、あるいは、2022年度研究生でRAINBOW IDが不明な方)

https://rw.ritsumei.ac.jp/survey/guest/SVA4FD0.html?key=LNG20230117170708271921196

オンライン出願がむずかしい方は、要項を衣笠独立研究科事務室まで取りに来ていただき、窓口提出、あるいは郵送での提出をお願いいたします。

出願受付場所・時間

オンライン出願の方は上記時間までに入力をお願いいたします。

持参の場合は上記日時まで、郵送の場合は上記日時必着で提出してください。

ご不明な点がありましたら、

〒603-8577

京都市北区等持院北町 56-1

立命館大学衣笠独立研究科事務室

TEL: 075-465-8348(月~金:9:00-17:30)

E-mail: doku-ken@st.ritsumei.ac.jp

までお問い合わせください。

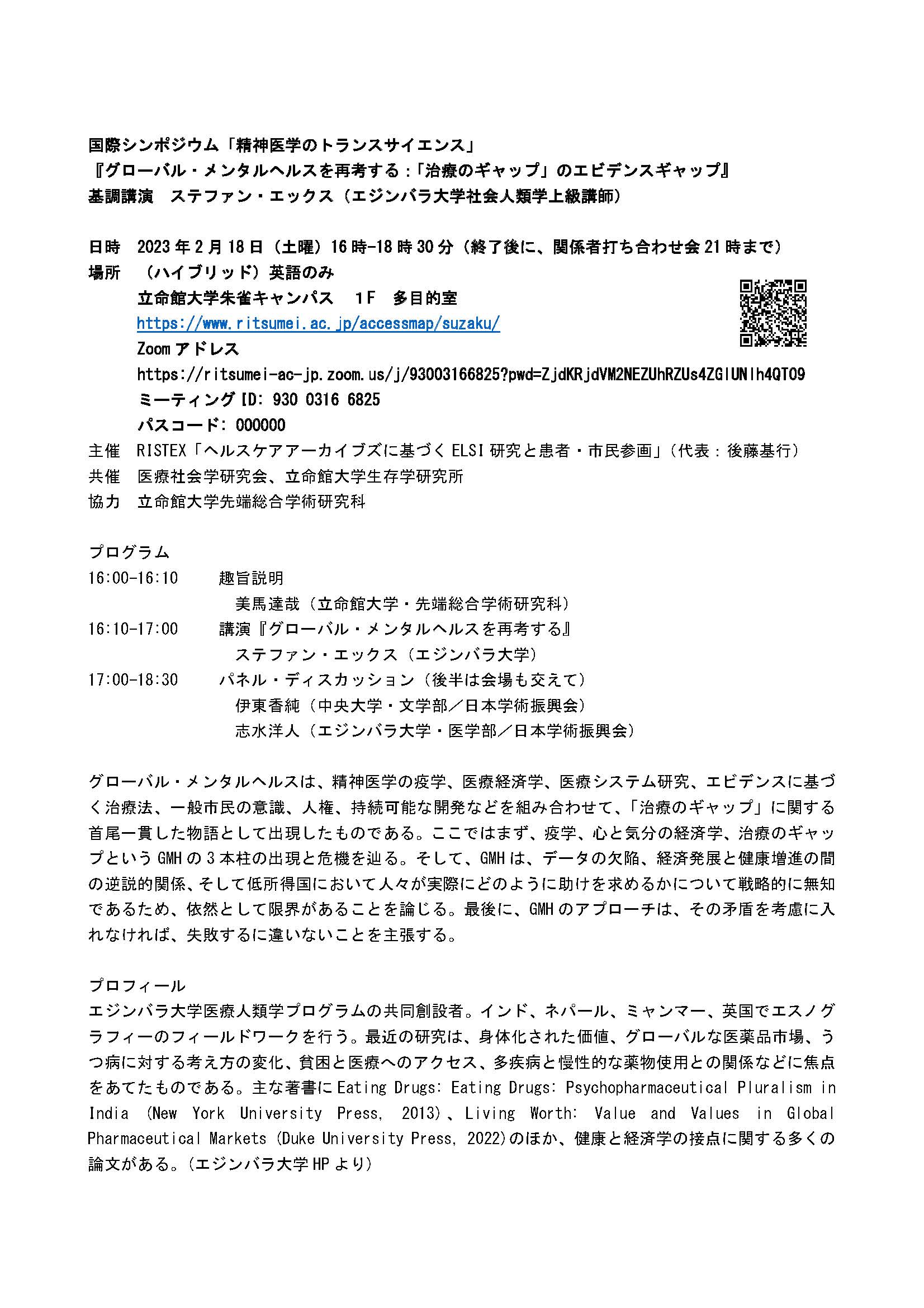

国際シンポジウム「精神医学のトランスサイエンス」

『グローバル・メンタルヘルスを再考する:「治療のギャップ」のエビデンスギャップ』

基調講演 ステファン・エックス(エジンバラ大学社会人類学上級講師)

◇日時

2023年2月18日(土曜)16時-18時30分(終了後に、関係者打ち合わせ会21時まで)

◇場所

(ハイブリッド)英語のみ

立命館大学朱雀キャンパス 1F 多目的室

アクセス

Zoomアドレス

https://ritsumei-ac-jp.zoom.us/j/93003166825?pwd=ZjdKRjdVM2NEZUhRZUs4ZGlUNlh4QT09

ミーティングID: 930 0316 6825

パスコード: 000000

主催 RISTEX「ヘルスケアアーカイブズに基づくELSI研究と患者・市民参画」(代表:後藤基行)

共催 医療社会学研究会、立命館大学生存学研究所

協力 立命館大学先端総合学術研究科

◇プログラム

16:00-16:10 趣旨説明

美馬達哉(立命館大学・先端総合学術研究科)

16:10-17:00 講演『グローバル・メンタルヘルスを再考する』

ステファン・エックス(エジンバラ大学)

17:00-18:30 パネル・ディスカッション(後半は会場も交えて)

伊東香純(中央大学・文学部/日本学術振興会)

志水洋人(エジンバラ大学・医学部/日本学術振興会)

グローバル・メンタルヘルスは、精神医学の疫学、医療経済学、医療システム研究、エビデンスに基づく治療法、一般市民の意識、人権、持続可能な開発などを組み合わせて、「治療のギャップ」に関する首尾一貫した物語として出現したものである。ここではまず、疫学、心と気分の経済学、治療のギャップというGMHの3本柱の出現と危機を辿る。そして、GMHは、データの欠陥、経済発展と健康増進の間の逆説的関係、そして低所得国において人々が実際にどのように助けを求めるかについて戦略的に無知であるため、依然として限界があることを論じる。最後に、GMHのアプローチは、その矛盾を考慮に入れなければ、失敗するに違いないことを主張する。

◇プロフィール

エジンバラ大学医療人類学プログラムの共同創設者。インド、ネパール、ミャンマー、英国でエスノグラフィーのフィールドワークを行う。最近の研究は、身体化された価値、グローバルな医薬品市場、うつ病に対する考え方の変化、貧困と医療へのアクセス、多疾病と慢性的な薬物使用との関係などに焦点をあてたものである。主な著書にEating Drugs: Eating Drugs: Psychopharmaceutical Pluralism in India (New York University Press, 2013)、Living Worth: Value and Values in Global Pharmaceutical Markets (Duke University Press, 2022)のほか、健康と経済学の接点に関する多くの論文がある。(エジンバラ大学HPより)

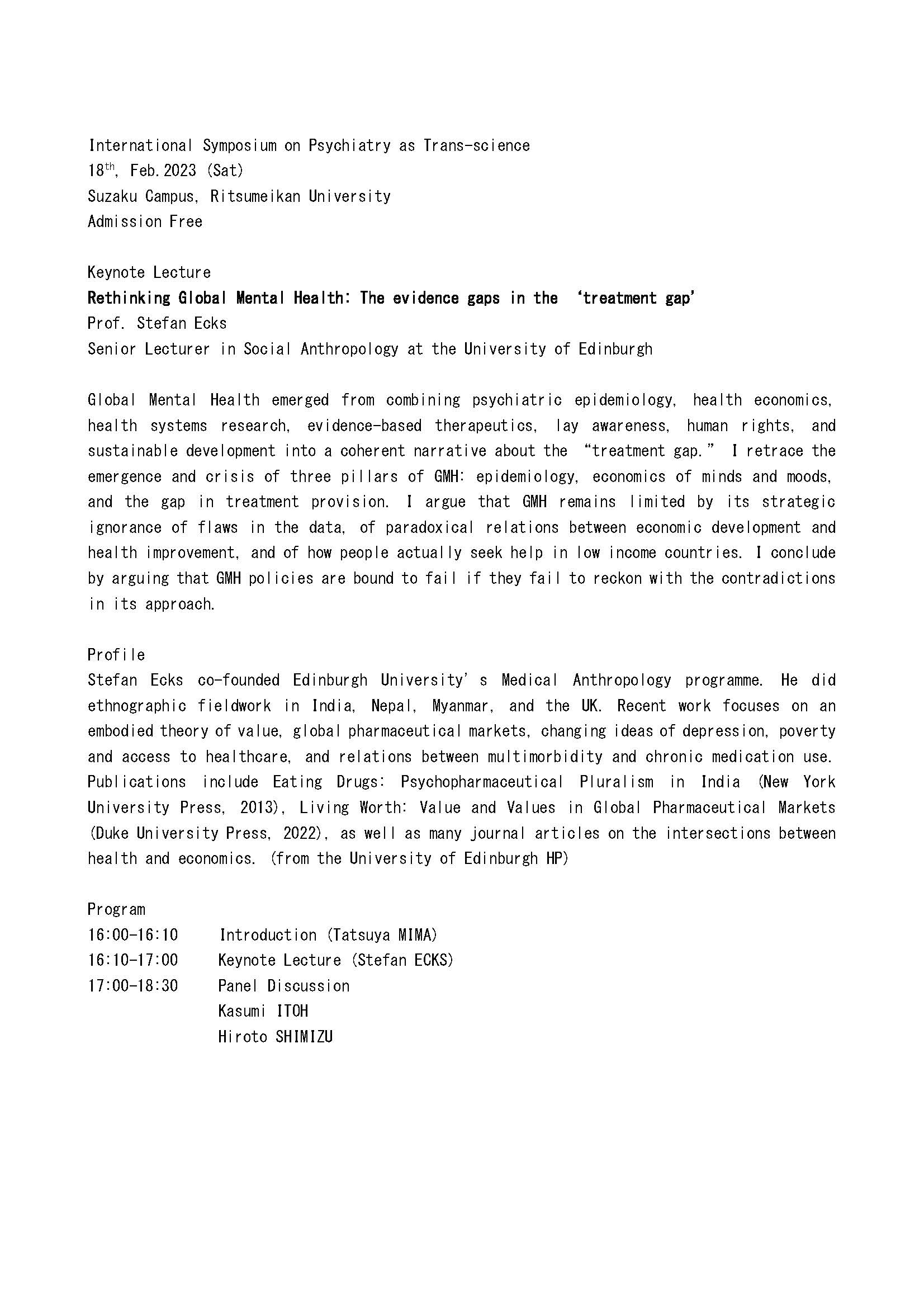

Keynote Lecture

Rethinking Global Mental Health: The evidence gaps in the ‘treatment gap’

Prof. Stefan Ecks

Senior Lecturer in Social Anthropology at the University of Edinburgh

◇International Symposium on Psychiatry as Trans-science

18th, Feb.2023 (Sat)

Suzaku Campus, Ritsumeikan University

Admission Free

Global Mental Health emerged from combining psychiatric epidemiology, health economics, health systems research, evidence-based therapeutics, lay awareness, human rights, and sustainable development into a coherent narrative about the “treatment gap.” I retrace the emergence and crisis of three pillars of GMH: epidemiology, economics of minds and moods, and the gap in treatment provision. I argue that GMH remains limited by its strategic ignorance of flaws in the data, of paradoxical relations between economic development and health improvement, and of how people actually seek help in low income countries. I conclude by arguing that GMH policies are bound to fail if they fail to reckon with the contradictions in its approach.

◇Program

16:00-16:10 Introduction (Tatsuya MIMA)

16:10-17:00 Keynote Lecture (Stefan ECKS)

17:00-18:30 Panel Discussion

Kasumi ITOH

Hiroto SHIMIZU

◇Profile

Stefan Ecks co-founded Edinburgh University’s Medical Anthropology programme. He did ethnographic fieldwork in India, Nepal, Myanmar, and the UK. Recent work focuses on an embodied theory of value, global pharmaceutical markets, changing ideas of depression, poverty and access to healthcare, and relations between multimorbidity and chronic medication use. Publications include Eating Drugs: Psychopharmaceutical Pluralism in India (New York University Press, 2013), Living Worth: Value and Values in Global Pharmaceutical Markets (Duke University Press, 2022), as well as many journal articles on the intersections between health and economics. (from the University of Edinburgh HP)

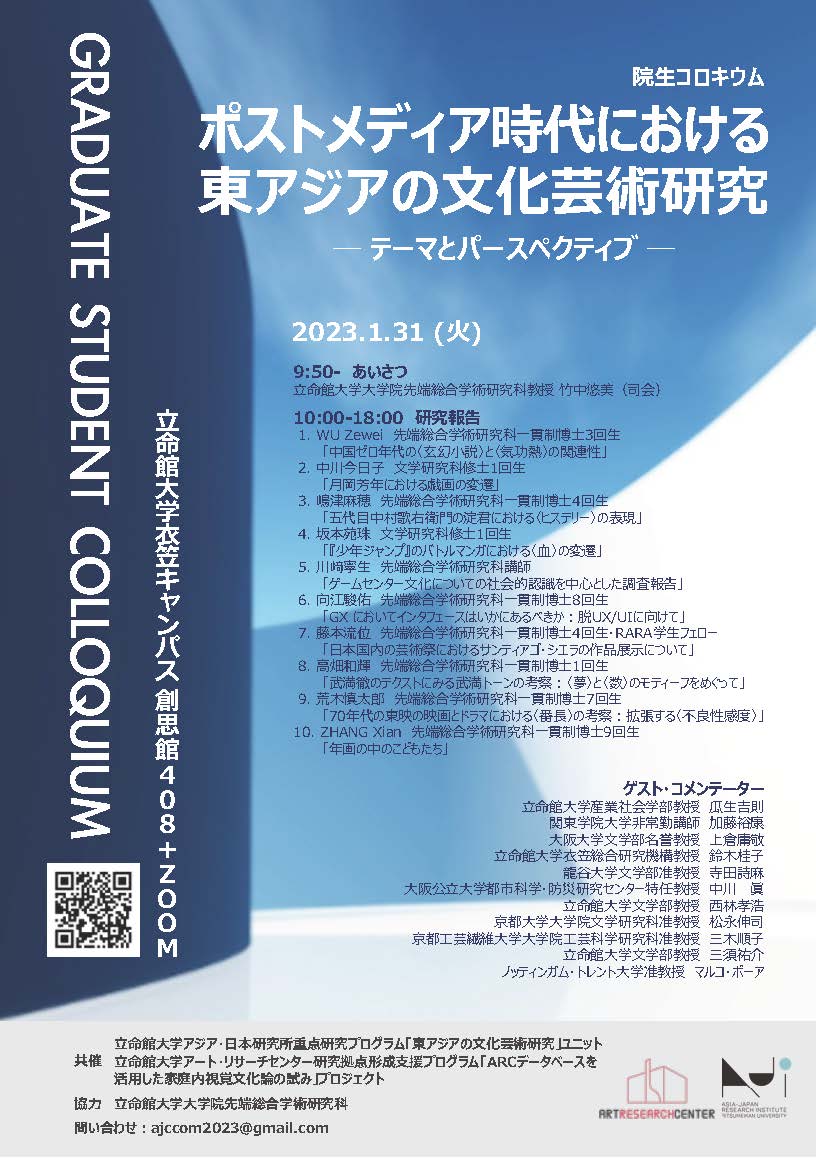

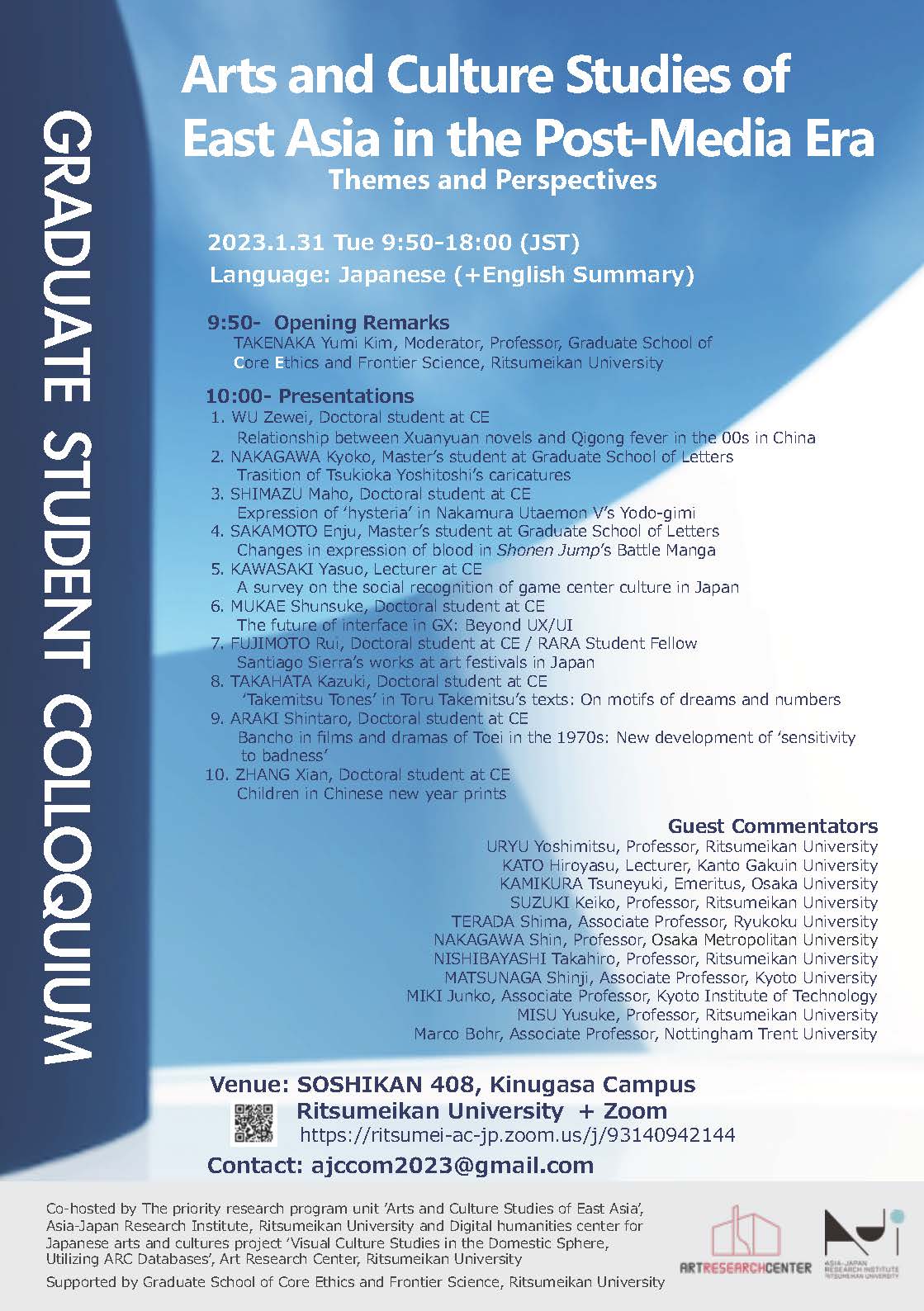

院生コロキウム 「ポストメディア時代における東アジアの文化芸術研究 ─テーマとパースペクティブ─」

※クリックでPDFファイルダウンロード

◇開催日時

2023年1月31日(火)9時50分~18時

◇会場

立命館大学衣笠キャンパス 創思館408にて対面とZoomで開催

https://ritsumei-ac-jp.zoom.us/j/93140942144 ※申込不要

◇プログラム

9:50-10:00 あいさつ

竹中悠美 先端総合学術研究科教授(司会)

10:00-18:00 研究報告

10:00-10:40 (1) WU Zewei 先端総合学術研究科一貫制博士3回生

「中国ゼロ年代の〈玄幻小説〉と〈気功熱〉の関連性」

10:40-11:20 (2) 中川今日子 文学研究科修士1回生

「月岡芳年における戯画の変遷」

11:20-12:00 (3) 嶋津麻穂 先端総合学術研究科一貫制博士4回生

「五代目中村歌右衛門の淀君における〈ヒステリー〉の表現」

(休憩)

13:00-13:40 (4) 坂本苑珠 文学研究科修士1回生

「『少年ジャンプ』のバトルマンガにおける〈血〉の変遷」

13:40-14:20 (5) 川﨑寧生 先端総合学術研究科講師

「ゲームセンター文化についての社会的認識を中心とした調査報告」

14:20-15:00 (6) 向江駿佑 先端総合学術研究科一貫制博士8回生

「GX においてインタフェースはいかにあるべきか:脱UX/UIに向けて」

(休憩)

15:20-16:00 (7) 藤本流位 先端総合学術研究科一貫制博士4回生・RARA学生フェロー

「日本国内の芸術祭におけるサンティアゴ・シエラの作品展示について」

16:00-16:40 (8) 高畑和輝 先端総合学術研究科一貫制博士1回生

「武満徹のテクストにみる武満トーンの考察:〈夢〉と〈数〉のモティーフをめぐって」

16:40-17:20 (9) 荒木慎太郎 先端総合学術研究科一貫制博士7回生

「70年代の東映の映画とドラマにおける〈番長〉の考察:拡張する〈不良性感度〉」

17:20-18:00 (10) ZHANG Xian 先端総合学術研究科一貫制博士9回生

「年画の中のこどもたち」

◇ゲスト・コメンテーター

立命館大学産業社会学部教授 瓜生吉則

関東学院大学非常勤講師 加藤裕康

大阪大学文学部名誉教授 上倉庸敬

立命館大学衣笠総合研究機構教授 鈴木桂子

龍谷大学文学部准教授 寺田詩麻

大阪公立大学都市科学・防災研究センター特任教授 中川眞

立命館大学文学部教授 西林孝浩

京都大学大学院文学研究科准教授 松永伸司

京都工芸繊維大学大学院工芸科学研究科准教授 三木順子

立命館大学文学部教授 三須祐介

ノッティンガム・トレント大学准教授 マルコ・ボーア

◇共催

立命館大学アジア・日本研究所重点研究プログラム「東アジアの文化芸術研究」ユニット

立命館大学アート・リサーチセンター研究拠点形成支援プログラム「ARCデータベースを活用した家庭内視覚文化論の試み」プロジェクト

◇協力

立命館大学大学院先端総合学術研究科

◇連絡先

ajccom2023@gmail.com