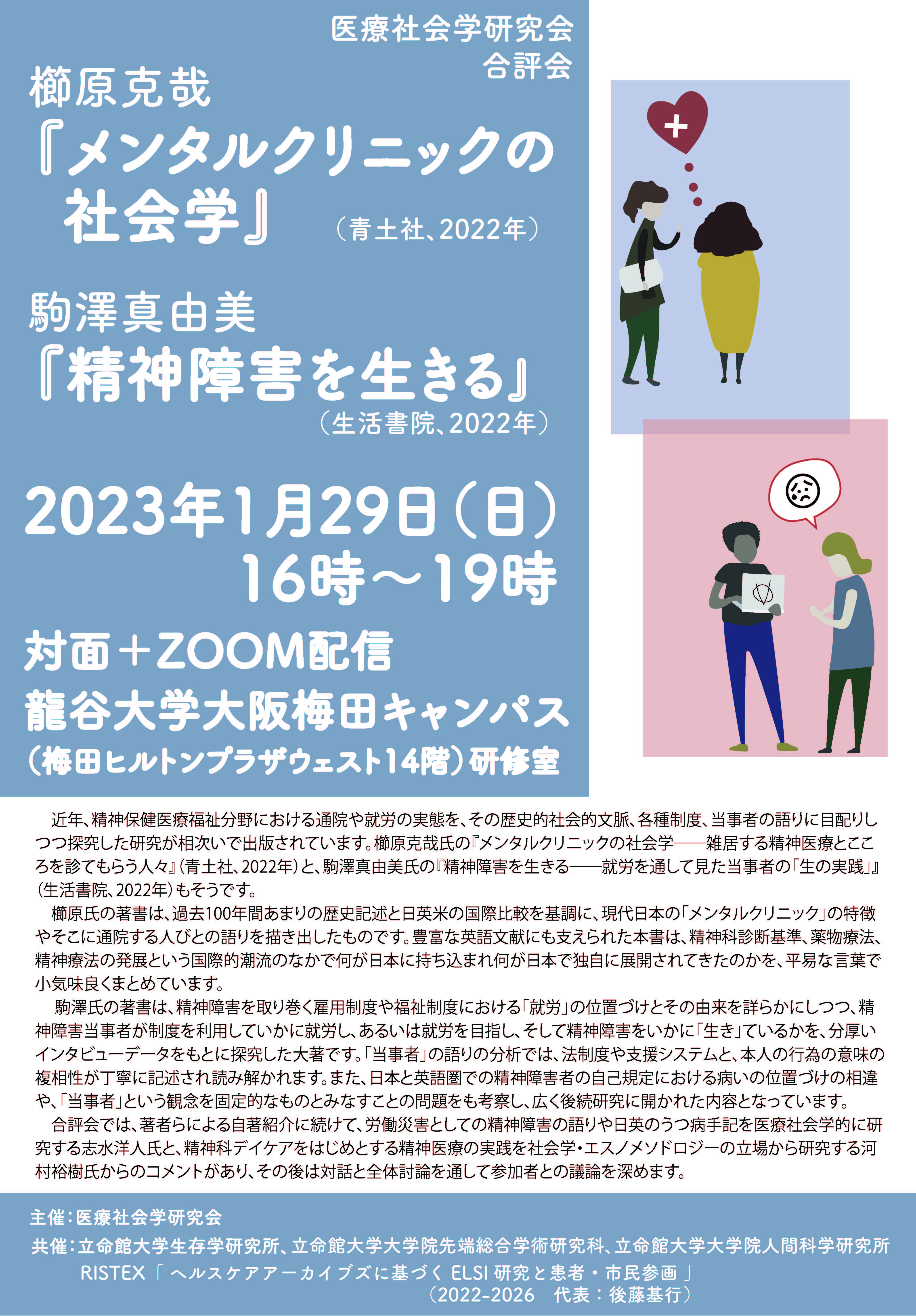

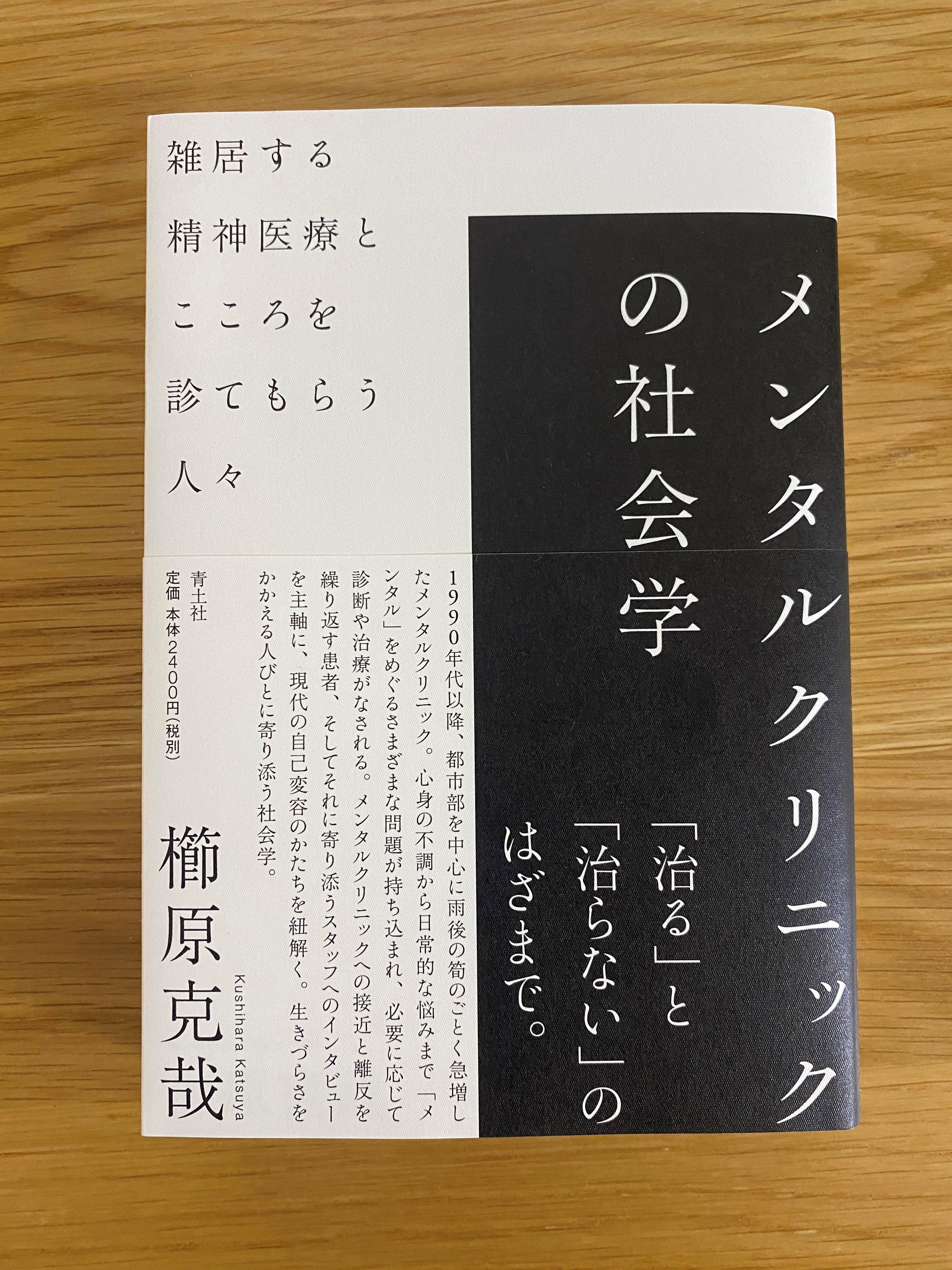

櫛原 克哉 『メンタルクリニックの社会学』(青土社、2022年)と

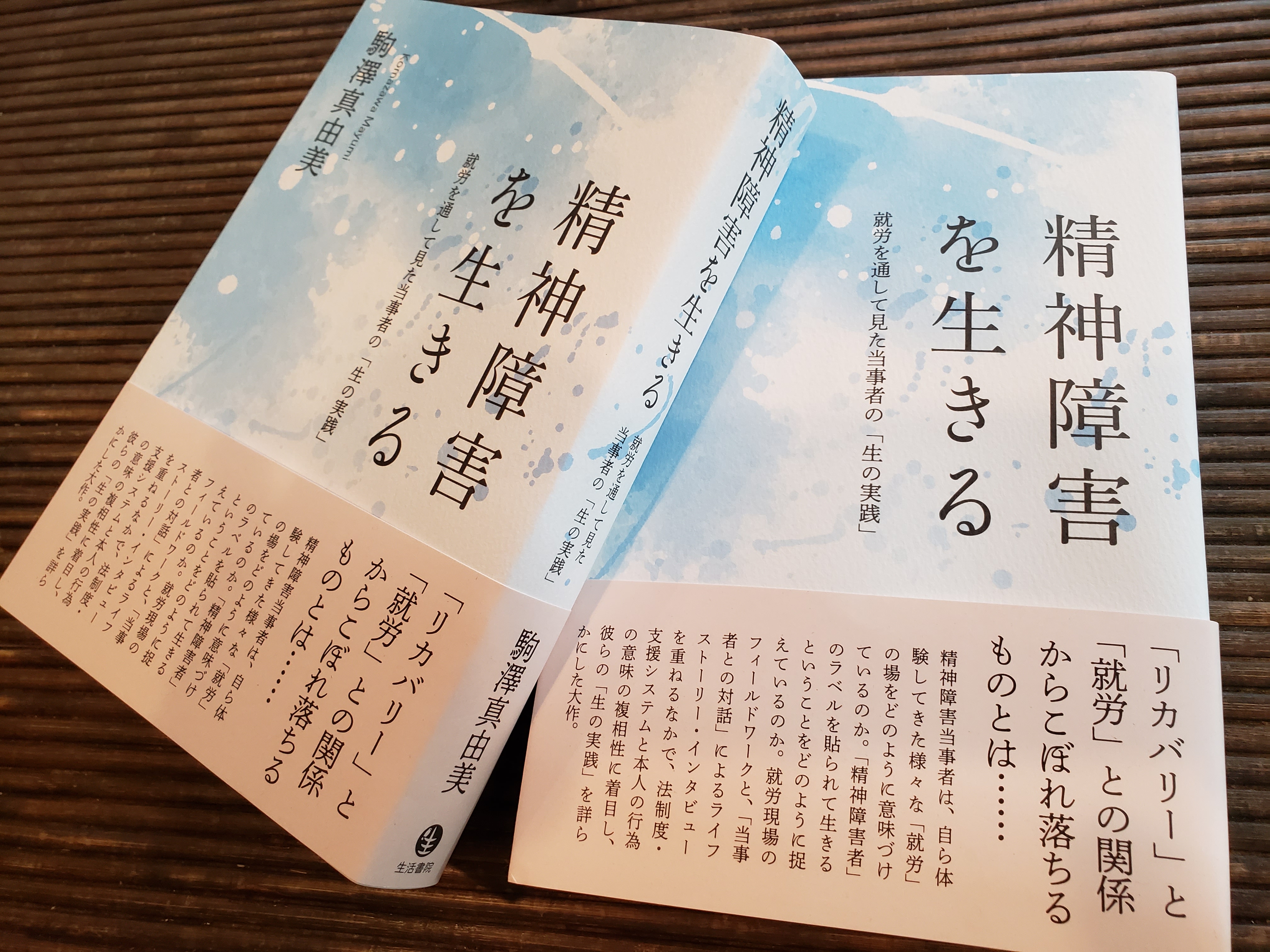

駒澤 真由美『精神障害を生きる』(生活書院、2022年)

◇開催日時

2023年1月29日(日)16時~19時(閉会予定)

◇開催形態

対面+Zoom配信 (ハイブリッド開催)

◇開催場所

龍谷大学大阪梅田キャンパス(梅田ヒルトンプラザウェスト14階)研修室 https://www.ryukoku.ac.jp/about/campus_traffic/traffic/t_osaka.html

◇参加申し込み

事前申込は不要、参加費は無料です。

▼Zoomで参加の方は、当日、以下からお入りいただけます。

https://ritsumei-ac-jp.zoom.us/j/92869497245?pwd=OTZobFNDZ01YeHN0ckVMNjdSKzNCdz09

ミーティングID: 928 6949 7245 パスコード: 00000

◇企画趣旨

近年、精神保健医療福祉分野における通院や就労の実態を、その歴史的社会的文脈、各種制度、当事者の語りに目配りしつつ探究した研究が相次いで出版されています。今回の医療社会学研究会ではそのような著書2冊を対象とする合同合評会を行います。櫛原克哉氏の『メンタルクリニックの社会学――雑居する精神医療とこころを診てもらう人々』(青土社、2022年)と、駒澤真由美氏の『精神障害を生きる――就労を通して見た当事者の「生の実践」』(生活書院、2022年)です。

櫛原氏の著書は、過去100年間あまりの歴史記述と日英米の国際比較を基調に、現代日本の「メンタルクリニック」の特徴やそこに通院する人びとの語りを描き出したものです。豊富な英語文献にも支えられた本書は、精神科診断基準、薬物療法、精神療法の発展という国際的潮流のなかで何が日本に持ち込まれ何が日本で独自に展開されてきたのかを、平易な言葉で小気味良くまとめていきます。

駒澤氏の著書は、精神障害を取り巻く雇用制度や福祉制度における「就労」の位置づけとその由来を詳らかにしつつ、精神障害当事者が制度を利用していかに就労し、あるいは就労を目指し、そして精神障害をいかに「生き」ているかを、分厚いインタビューデータをもとに探究した大著です。「当事者」の語りの分析では、法制度や支援システムと、本人の行為の意味の複相性が丁寧に記述され読み解かれます。また、日本と英語圏での精神障害者の自己規定における病いの位置づけの相違や、「当事者」という観念を固定的なものとみなすことの問題をも考察し、広く後続研究に開かれた内容となっています。

合評会では、著者らによる自著紹介に続けて、労働災害としての精神障害の語りや日英のうつ病手記を医療社会学的に研究する志水洋人と、精神科デイケアをはじめとする精神医療の実践を社会学・エスノメソドロジーの立場から研究する河村裕樹氏からのコメントがあり、その後は対話と全体討論を通して参加者との議論を深めます。

◇プログラム

15時45分 開場

16時00分 あいさつと趣旨説明

美馬達哉(立命館大学 先端総合学術研究科)

16時10分 自著紹介(25分発表、5分質疑)

櫛原克哉(東京通信大学 情報マネジメント学部)

16時40分 自著紹介(25分発表、5分質疑)

駒澤真由美(立命館大学 先端総合学術研究科)

17時10分 休憩

17時20分 コメント(15分発表、5分質疑)

志水洋人(エジンバラ大学 医学部)(日本学術振興会)

17時40分 コメント(15分発表、5分質疑)

河村裕樹(一橋大学 社会学研究科)

18時00分 著者レスポンスと対話

18時30分 全体討論

19時00分 閉会

◇著者

櫛原 克哉(くしはら かつや)

東京大学大学院人文社会系研究科社会文化研究専攻博士課程修了。博士(社会学)。専門社会調査士。日本学術振興会特別研究員(DC2)を経て、現在、東京通信大学情報マネジメント学部講師。共著に『支援と物語の社会学』(生活書院)。主要論文に「精神医療技術を通じた自己形成に関する社会学的研究」(『社会学評論』)、「精神科薬物療法と自己」(『こころと文化』)、「精神医療領域における認知行動療法の社会学的考察」(『東京通信大学紀要』)などがある。

東京大学大学院人文社会系研究科社会文化研究専攻博士課程修了。博士(社会学)。専門社会調査士。日本学術振興会特別研究員(DC2)を経て、現在、東京通信大学情報マネジメント学部講師。共著に『支援と物語の社会学』(生活書院)。主要論文に「精神医療技術を通じた自己形成に関する社会学的研究」(『社会学評論』)、「精神科薬物療法と自己」(『こころと文化』)、「精神医療領域における認知行動療法の社会学的考察」(『東京通信大学紀要』)などがある。

駒澤 真由美(こまざわ まゆみ)

経営コンサルティング会社勤務時に夫と死別。その後、新規事業の立ち上げを任され、希死念慮を伴ううつ病を発症。退職して臨床心理、精神保健福祉を一から学ぶ。精神科病院や就労支援施設での実習を通じて、精神保健医療福祉と雇用に関わる制度・サービスに疑念を抱き、研究の道に進む。日本学術振興会特別研究員(DC2)を経て、2021年9月に立命館大学大学院先端総合学術研究科修了。博士(学術)。現在、立命館大学大学院先端総合学術研究科プロジェクトマネージャー(研究指導助手)。立命館大学生存学研究所客員研究員。

経営コンサルティング会社勤務時に夫と死別。その後、新規事業の立ち上げを任され、希死念慮を伴ううつ病を発症。退職して臨床心理、精神保健福祉を一から学ぶ。精神科病院や就労支援施設での実習を通じて、精神保健医療福祉と雇用に関わる制度・サービスに疑念を抱き、研究の道に進む。日本学術振興会特別研究員(DC2)を経て、2021年9月に立命館大学大学院先端総合学術研究科修了。博士(学術)。現在、立命館大学大学院先端総合学術研究科プロジェクトマネージャー(研究指導助手)。立命館大学生存学研究所客員研究員。

◇コメンテータ

志水 洋人(しみず ひろと)

大阪大学人間科学研究科博士課程修了。博士(人間科学)。日本学術振興会特別研究員(PD)を経て、現在、日本学術振興会海外特別研究員(エジンバラ大学)。共著に『病と健康をめぐるせめぎあい――コンテステーションの医療社会学』(ミネルヴァ書房)。主要論文に「Narrative reconstruction of mental illness as a work-stress-induced disorder: Processes, consequences and implications」(Sociology of Health & Illness)。

河村裕樹(かわむら ゆうき)

一橋大学大学院社会学研究科博士後期課程修了。博士(社会学)。専門社会調査士。現在、一橋大学社会学部特任講師。主著に『心の臨床実践――精神医療の社会学』(ナカニシヤ出版)。主要論文に「『摂食障害者』であることの説明実践 ――相互行為としてのインタビューにおける自己呈示」(保健医療社会学論集)、「精神科デイケアのワークの研究 ――「円環的時間」という理解を可能にする実践」(社会学評論)などがある。

主催:医療社会学研究会

共催:立命館大学生存学研究所

立命館大学大学院先端総合学術研究科

立命館大学大学院人間科学研究所

RISTEX「 ヘルスケアアーカイブズに基づくELSI研究と患者・市民参画 」(2022-2026 代表:後藤基行)

.jpg)