2016年度 博士論文/博士予備論文構想発表会 後期

標記の件を下記の通り実施いたします。

日時:2017年2月6日(月)13:00~

場所:創思館1Fカンファレンスルーム

※※【レジュメ】【音声】の利用について をクリックし、研究科長からの説明を必ずお読みください。

■発表者

13:00~13:35<博士予備>ビジュアルノベルのゲーム性及び構成要素の考察

13:35~14:10<博士予備>都市部ガーナにおけるシュガー・ダディ/シュガー・マミーに関する人類学的研究

14:10~15:00<博士>日本におけるイタリア・ファッション受容の変遷

【注意事項】

◎発表者の方へ

1. 時間配分

<博士論文構想発表会> 発表時間30分、質疑応答20分(合計50分)

<博士予備論文構想発表会> 発表時間15分、質疑応答20分(合計35分)

2. 発表は、論文のテーゼ・論旨に絞って、簡潔かつ明確に述べること。

3.発表時のレジュメ(A3片面印刷1枚)を、必ず予め50部用意(足りな

い場合は事務局にてコピーします)して持参すること。

レジュメには以下の事項を簡潔に記載すること。

レジュメのデジタルデータ(DOCあるいはPDF)はメールに添付して提出

してください。学外サーバーで配付します。

・論文の主旨

・論文の章立て

・研究史上の意義

・主要参考文献

・必要ならば図表

※発表用原稿又はメモはレジュメとは別に各人において用意すること。

4.発表に使用する機器類については事前に相談すること。

5.構想発表会は公開で行っていることでもあり、2010年度よりWEBでの音

声配信も先端研内で公開としていますが、なんらかの理由により公開し

ない場合はその旨届けて下さい。届けがなければ基本公開とします。

◎先端研院生の方へ

(1) やむを得ぬ事情のあるときを除き、先端総合学術研究科の大学院生は

全員参加を原則としています。

(除:授業との重複者)

(2) メールでの欠席連絡については、必ず件名に「先端研」と入れてくだ

さい。

doku-ken@st.ritsumei.ac.jp (@を@に変更)

2016年度 秋季 博士論文/博士予備論文構想発表会

標記の件を下記の通り実施いたします。

日時:2016年10月4日(火)16:00~

場所:創思館1Fカンファレンスルーム

※【レジュメ】【音声】の利用について をクリックし、研究科長からの説明を必ずお読みください

■発表者

16:00~16:50 <博士>

恵那地方の「障害児者」運動をめぐる集団力動-1970~1980年代を中心とした生活綴り方・地域教育から派生する現代史-

【注意事項】

◎発表者の方へ

1. 時間配分

<博士論文構想発表会> 発表時間30分、質疑応答20分(合計50分)

<博士予備論文構想発表会> 発表時間15分、質疑応答20分(合計35分)

2. 発表は、論文のテーゼ・論旨に絞って、簡潔かつ明確に述べること。

3.発表時のレジュメ(A3片面印刷1枚)を、必ず予め50部用意(足りない場合は事務局にてコピーします)して持参すること。

レジュメには以下の事項を簡潔に記載すること。

レジュメのデジタルデータ(DOCあるいはPDF)はメールに添付して提出してください。学外サーバーで配付します。

・論文の主旨

・論文の章立て

・研究史上の意義

・主要参考文献

・必要ならば図表

※発表用原稿又はメモはレジュメとは別に各人において用意すること。

4.発表に使用する機器類については事前に相談すること。

5.構想発表会は公開で行っていることでもあり、2010年度よりWEBでの音声配信も先端研内で公開としていますが、なんらかの理由により公開しない場合はその旨届けて下さい。届けがなければ基本公開とします。

◎先端研院生の方へ

(1) やむを得ぬ事情のあるときを除き、先端総合学術研究科の大学院生は全員参加を原則としています。

(除:授業との重複者)

(2) メールでの欠席連絡については、必ず件名に「先端研」と入れてください。

doku-ken@st.ritsumei.ac.jp (@を@に変更)

以上

2016年度 博士論文/博士予備論文構想発表会 前期

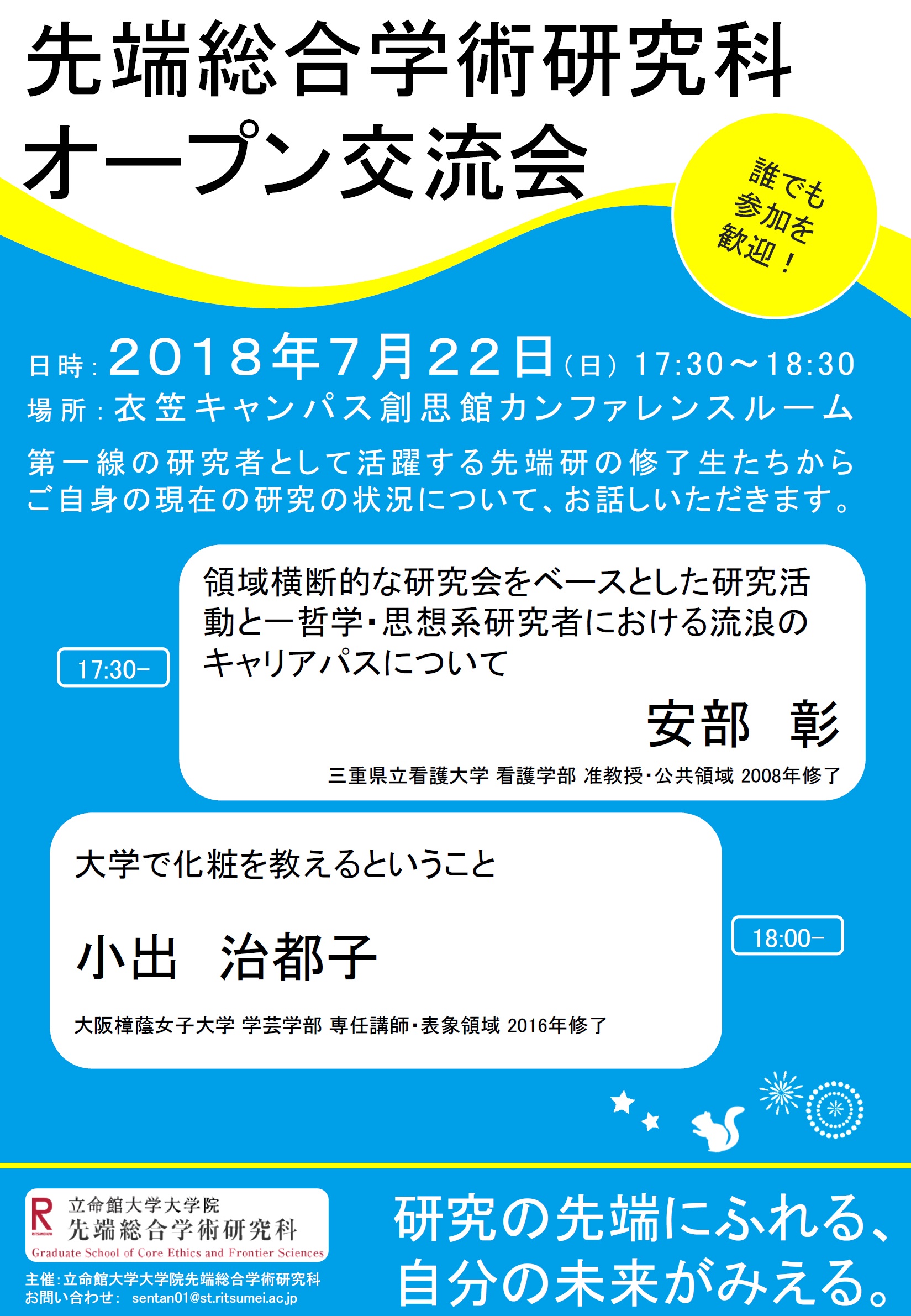

先端研では、毎年7月に、博士予備論文(修士論文に相当)・博士論文の構想発表会を行なっています。

2016年度は、昨年に引き続き大々的な企画として開催いたします。構想発表会は、プロジェクト型教育・学際的研究を推進する先端研ならではの、多様な関心をもつ院生・教員・研究者らが集う貴重な機会です。ぜひこの場に参加して、先端研の魅力を体感してみてください。

期間中は、下記のオープン交流会、ランチョン交流会、コーヒーブレーク、院生・修了生の著書紹介などを行ないます。多くの関係者と交流できるチャンスですので、積極的に活用してください。

開催概要

| 日時 |

2016年7月23日(土)~

2016年7月25日(月) |

| 会場 |

立命館大学 衣笠キャンパス 創思館カンファレンスルーム |

本研究科構想発表会の3つの魅力

-

ランチョン交流会(無料)

3日とも別メニューにて実施します。コーヒーブレイクともども、交流の場としてご活用ください。

-

コーヒーブレイク

コーヒーや冷たい飲み物をご提供します。

-

修了生・在学生の著書展示ブース。

コーヒーブレイク会場の応接室にて、先端研独自の出版助成制度で刊行されたものなど、修了生・在学生の著作の展示を行います。

2016年度前期 博士論文/博士予備論文構想発表会

論題・スケジュール

7月23日(土)

- 10:05~10:55 <博士> (公共)精神障害当事者にエンパワメントをもたらす公共の場の語りの設計

- 10:55~11:45 <博士> (表象)両大戦間期におけるエドワード・エルガーの受容-「国民的」作曲家をめぐる文化的ポリティクス-

-昼休-

- 12:50~13:25 <予備> (表象)ルポルタージュ絵画再考-前衛と記録の軋みの中で-

- 13:25~14:00 <予備> (公共)日本社会学史におけるマルクス主義社会学-戦前、戦後の「継承」と「断絶」

- 14:10~15:00 <博士> (表象)日本のゲームセンターの変遷-店舗を中心とした文化の形成と盛衰-

7月24日(日)

- 10:20~11:10 <博士> (公共)障害者相談支援事業の基本構造と形成過程-精神障害者をめぐる政策的変容を中心に

- 11:10~11:45 <予備>(公共)日本国内の心の理論研究に見る「自閉症」概念の構築と変容

-昼休-

- 12:50~13:25 <予備> (公共)精神障害者のグローバルな社会運動-連帯の中の多様性

- 13:25~14:00 <予備> (公共)ノージック的メタ・ユートピア論の検討とその発展について

- 14:10~15:00 <博士> (生命)日本における新生児マス・クリーニングの歴史的検討-「遺伝」をめぐる問題に着目して

- 15:30- 萩原 由加里

(立命館大学ほか 非常勤講師・表象領域 2009年修了)

「基礎資料を作る――アニメーション研究における実証史学の重要性」

- 16:10- 櫻井 浩子

(大阪大学 大学院 情報科学研究科 特任研究員・生命領域 2010年修了)

「重症新生児の治療方針を考える」

- 17:00- 倉本 知明

(台湾・高雄文藻外国語学院 助理教授・共生領域 2011年修了)

「現代台湾における俳句式新詩の受容と展開」

- 17:40- 小林 勇人

(日本福祉大学 社会福祉学部 准教授・ 公共領域 2008年修了)

「生活保護改革の未来――ワークフェアVS.ベーシックインカム?」

7月25日(月)

- 10:55~11:45 <博士> (公共)岐阜県恵那地方における「障害児者」の就学運動・地域生活運動をめぐる集団性に関する研究―生活綴り方・地域教育の文脈にある「障害児者」運動を成立させた1970年代・1980年代を中心とした現代史考

-昼休-

- 12:50~13:25 <予備> (共生) ※構想発表を辞退

- 13:25~14:00 <予備> (表象)広島における原爆の記憶の研究

-1980年以降の原爆絵本を中心に

- 14:10~15:00 <博士> (公共)精神障害者の社会運動の歴史

注意事項

発表者の方へ

- 時間配分

<博士論文構想発表会> 発表時間30分、質疑応答20分(合計50分)

<博士予備論文構想発表会> 発表時間15分、質疑応答20分(合計35分)

- 発表は、論文のテーゼ・論旨に絞って、簡潔かつ明確に述べること。

- 発表時のレジュメ(A3片面印刷1枚)を、必ず予め50部用意(足りない場合は事務局にてコピーします)して持参すること。

レジュメには以下の事項を簡潔に記載すること。

レジュメのデジタルデータ(DOCあるいはPDF)はメールに添付して提出してください。学外サーバーで配付します。・論文の主旨

・論文の章立て

・研究史上の意義

・主要参考文献

・必要ならば図表※発表用原稿又はメモはレジュメとは別に各人において用意すること。

- 発表に使用する機器類については事前に相談すること。

- 構想発表会は公開で行っていることでもあり、2010年度よりWEBでの音声配信も先端研内で公開としていますが、なんらかの理由により公開しない場合はその旨届けて下さい。届けがなければ基本公開とします。

先端研院生の方へ

- やむを得ぬ事情のあるときを除き、先端総合学術研究科の大学院生は全員参加を原則としています。

(除:授業との重複者)

- メールでの欠席連絡については、必ず件名に「先端研」と入れてください。

doku-ken★st.ritsumei.ac.jp (★→@)

過去の博士論文・博士予備論文構想発表会

2016年度 博士論文・博士予備論文構想発表会

2015年度 博士論文・博士予備論文構想発表会

2014年度 博士論文・博士予備論文構想発表会

2013年度後期 博士論文・博士予備論文構想発表会

2013年度前期 博士論文・博士予備論文構想発表会

2012年度後期 博士論文・博士予備論文構想発表会

2012年度前期 博士論文・博士予備論文構想発表会

2011年度後期 博士論文・博士予備論文構想発表会

2011年度前期 博士論文・博士予備論文構想発表会

![先端研の大学院ウィーク企画フライヤー[pdf]](https://www.r-gscefs.jp/wp-content/uploads/2018/11/2018大学院ウィーク-チラシ(変更).jpg)

.jpg)